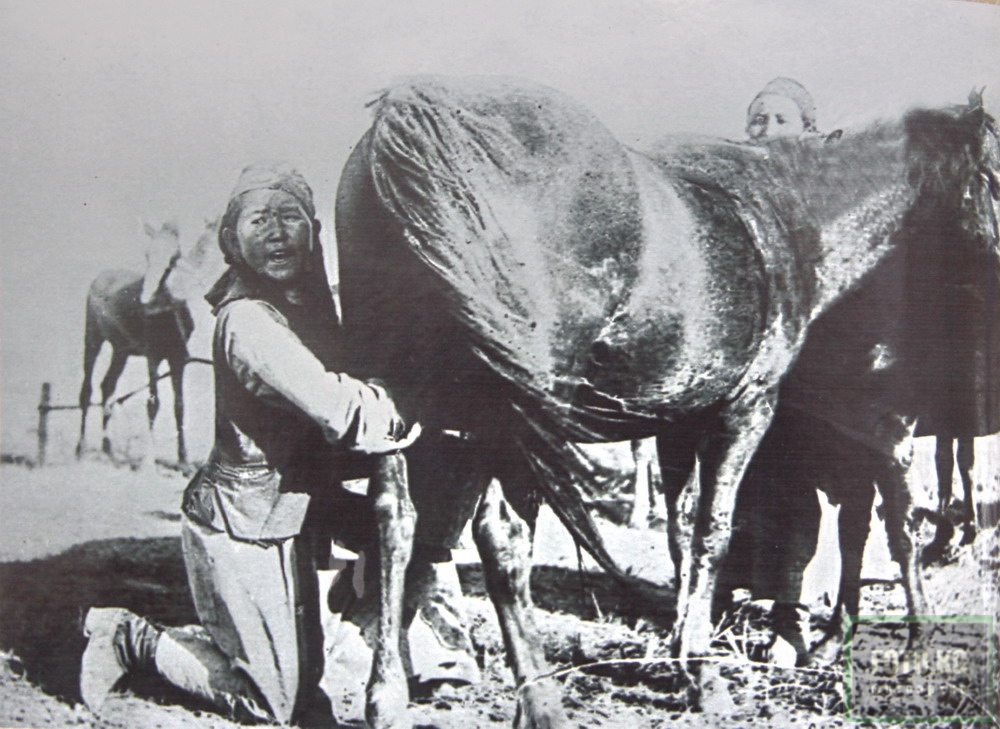

Национальная киргизская кухня: Семейный обед у юрты

Семейный обед у юрты Фото: 1912 год

Семейный обед у юрты Фото: 1912 годИнформационная справка: При значительном ассортименте национальных блюд и кушаний питание основной массы населения отличалось крайней скудностью и однообразием. Обычно бедняки и малосостоятельные середняки в течение круглого года питались жидкой пищей. Максым — это питье из толокна или дробленого ячменя: в отвар клали немного муки. Джарму варили из подсушенного на огне ячменя (или пшеницы), зерна которого размельчали в деревянной ступе и опускали в кипящую воду. В отвар, после того как он остынет, добавляли солод или старую джарму и муку. Джарму употребляли холодную, в кислом виде. Кроме того, были распространены талкан — толокно из поджаренного и измельченного ячменя, пшеницы или кукурузы (его распускали в молоке, простокваше или воде), жидкий суп из пшена, который заправляли молоком или айраном (реже варили с мясом), и ботко —просяная каша.

Не все бедняки имели возможность питаться ежедневно обычной пищей кочевника — слегка разбавленным водой кислым молоком. Одно из любимых блюд скотоводов — кумыс — подвергшееся брожению кобылье молоко, так же как и мясо, бедняк употреблял изредка, да и то большей частью получал его с байского стола как подачку или как угощение во время устраивавшихся баями и манапами торжеств. Чай, не говоря уже о сахаре, был почти недоступен бедняку, даже хлеб в виде лепешек не был его повседневной пищей.

Историческая справка: Питание киргизского населения находилось в прямой зависимости от направления его хозяйственной деятельности. В связи с небольшим распространением земледелия у киргизов они обычно испытывали недостаток в муке и зерновых продуктах; в XIX в. в составе их пищи преобладали молочные продукты и мясо. По наблюдениям Ч. Валиханова, в середине XIX в. киргизы питались главным образом «молоком да палым скотом», но он упоминает и о просяной каше. В это время жителям отдаленных районов, например, киргизам Памира и Каратегина, лишь очень редко удавалось доставать муку; если она у них и появлялась, то из нее не пекли хлеб, а варили похлебку.

Наступившие вскоре после присоединения Киргизии к России изменения хозяйственного уклада киргизов привели к заметному увеличению в пищевом рационе доли зерновых продуктов. В последующий период, особенно в конце XIX —начале XX в., большинство киргизского населения стало потреблять в основном молочную и растительную пищу и лишь отчасти мясную. Объективные наблюдатели отмечали, что у киргизов мясо являлось предметом роскоши и было повседневной пищей лишь очень богатых людей.

Одной из самых характерных особенностей пищевого режима киргизов был его сезонный характер. В теплое время года они питались в основном молочными продуктами, зимой же преобладала пища из муки и зерна, к которой добавляли некоторые молочные продукты (сыр, масло, подсоленный творог). Уделом большей части населения было постоянное недоедание, особенно зимой; во время массового падежа скота нередко наступал настоящий голод.