Энциклопедия Киргизской ССР: В семье братских республик

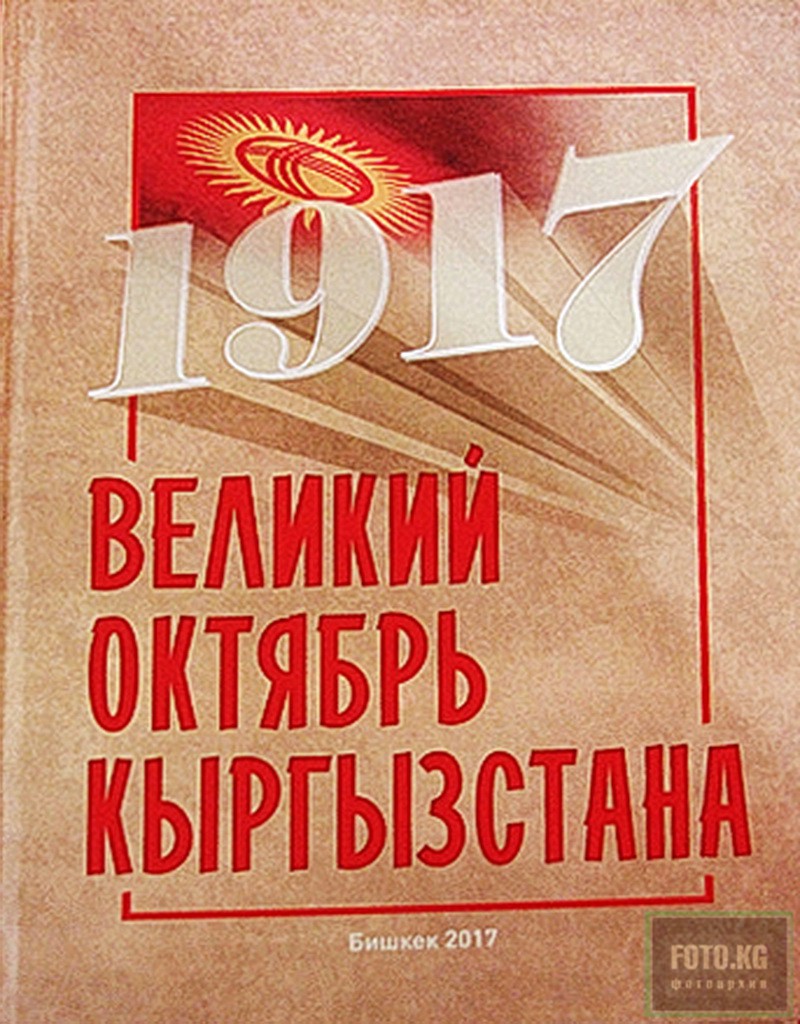

Социалистический Киргизстан — одна из советских республик, располагающих мощной современной индустрией, крупным многоотраслевым сельскохозяйственным производством, передовой культурой и современной наукой. Начало глубоким всеохватывающим переменам в жизни киргизского народа, как и других ранее отсталых народов России, положил Великий Октябрь. Великая Октябрьская социалистическая революция — самая интернационалистическая из революций мировой истории — была, как и предвидел В. И. Ленин, взрывом массовой борьбы всех и всяческих угнетённых и недовольных.

Социалистический Киргизстан — одна из советских республик, располагающих мощной современной индустрией, крупным многоотраслевым сельскохозяйственным производством, передовой культурой и современной наукой. Начало глубоким всеохватывающим переменам в жизни киргизского народа, как и других ранее отсталых народов России, положил Великий Октябрь. Великая Октябрьская социалистическая революция — самая интернационалистическая из революций мировой истории — была, как и предвидел В. И. Ленин, взрывом массовой борьбы всех и всяческих угнетённых и недовольных.Ленинская концепция социалистической революции базируется на глубоком понимании особенностей современного этапа общественного развития, важнейшей из которых является прямое, активное включение в революционный процесс неразвитых, отсталых и угнетённых наций. В работе «О карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме» (1916) Ленин писал: «Социальная революция не может произойти иначе, как в виде эпохи, соединяющей гражданскую войну пролетариата с буржуазией в передовых странах и целый ряд демократических и революционных, в том числе национально-освободительных движений в неразвитых, отсталых и угнетённых нациях» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 30, с. 112). Методологическая и практически-революционная значимость этого основополагающего вывода В. И. Ленина особенно очевидна, если учесть, что в канун Великой Октябрьской социалистической революции большинство стран и большинство населения земли стояли ещё даже не на капиталистической, а только в начале капиталистической ступени развития.

Великая Октябрьская социалистическая революция создала условия, открыла возможности для практического перехода отсталых в прошлом народов к социализму, минуя капитализм. Опираясь на накопленный уже практический опыт осуществления этого пути, в частности в Туркестане, В. И. Левин на 2 конгрессе Коминтерна в наиболее общей форме сделал вывод о том, что «с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и через определённые ступени развития — к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 41, с 246).

Поистине неоценимое значение для судеб народов Средней Азии, как и всей страны, имеет то обстоятельство, что вся их революционно-преобразующая деятельность на самом крутом повороте всемирной истории направлялась и вдохновлялась мнением великого Ленина. Постоянная помощь и руководство Владимира Ильича Ленина, Центрального Комитета РКП, явились главным источником силы молодых коммунистов Туркестана, партийных организаций колониальной в прошлом окраины в борьбе с врагами революции, за упрочение Советской власти, решение многообразных задач, строительства новой жизни. Гений В. И. Ленин позволил ему увидеть в двухлетнем опыте Советской власти конкретные пути ломки остатков колониализма в политическом строе, в экономике и культуре угнетённых в прошлом народов. Он указывал, что «развитие отсталых стран может выйти из своей нынешней стадии, когда победоносный пролетариат советских республик протянет руку этим массам и сможет оказать им поддержку» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 41, с. 245). Вместе с тем Ленин рассматривал эту помощь не односторонне. Во-первых, как олицетворение взаимодействия различных частей целостного революционного процесса, обеспечивающего закрепление и дальнейшее развитие пролетарской революции. Во-вторых, по мысли В. И. Ленина, помощь отставшим народам приобретает решающее значение только тогда, когда в их среде имеются силы, способные превратить эту помощь во внутренние - факторы развития, которые в конечном счёте и решают судьбу революционных преобразований. Поэтому В. И. Ленин подчёркивал необходимость вести систематическую пропаганду среди трудящихся отсталых народов, чтобы «пробудить в массах стремление к самостоятельному политическому мышлению и к самостоятельной политической деятельности и там, где нет почти пролетариата» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 41, с. 244), и на этой основе «пробудить революционную активность к самодеятельности и организации трудящихся масс, независимо от того, на каком уровне они стоят» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 39, с. 330). В полном соответствии с указаниями В.И. Ленина 2 конгресс Коминтерна в своей резолюции отметил, что «самой главной и необходимой задачей является создание коммунистических организаций, крестьян и рабочих для того, чтобы можно было их вести с собою к революции и основанию советской республики. Таким образом, в отсталых странах народные массы будут приобщены к коммунизму не через капиталистическое развитие, а путём развития классового самосознания, под руководством сознательного пролетариата передовых стран» (Коммунистический интернационал в документах. 1919—1932, М., 1933, с. 131). Дальнейшему обогащению и развитию теоретических положений марксизма о пути к социализму отсталых в прошлом народов послужила практическая деятельность Коммунистической партии, её боевых отрядов, которые стояли во главе трудящихся масс, претворявших в жизнь стратегический курс, указанный вождём революции.

Жизненно важное значение для исторических судеб ранее отсталых, народов, для укрепления и развития всего Советского государства имело претворение в жизнь разработанной В.И. Лениным программы Коммунистической партии по национальному вопросу. Суть её состояла в том, чтобы создать все условия для экономического, политического и культурного расцвета и сближения наций и народностей нашей страны. Коммунистическая партия не только провозгласила новые, ранее невиданные отношения равноправия между народами, но и шаг за шагом выковывала и укрепляла дружбу народов СССР, преодолевала пережитки прошлого в межнациональных отношениях, элементы взаимного недоверия и национальной розни, которые веками насаждали и использовали в своих корыстных целях эксплуататорские классы. Великим интернациональным подвигом русского рабочего класса и трудящихся других, более развитых наций нашей страны, явилась их братская помощь ранее угнетённым, отсталым народам окраин в защите их свободы и национальной независимости, завоеваний революции, в строительстве социализма, развитии экономики и национальной культуры.

Установив власть Советов в России, рабочий класс под руководством партии с первых же дней начал осуществлять социалистические преобразования, «считая своей задачей самые угнетённые, забитые слои общества пробудить к живой жизни, поднять к социалистическому творчеству» (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 35, с. 269). Исключительная внимательность, которую партия проявляла по отношению к ранее отсталым, угнетённым народам, её стремление к их национальному возрождению являлись конкретным проявлением интернационализма. При всесторонней помощи более развитых наций Советского Союза киргизский народ в невиданно короткий срок поднялся от патриархально-феодальной отсталости к социализму, сформировался в социалистическую нацию, стал неотделимой частью новой исторической общности людей - советского народа. Киргизская социалистическая нация складывалась в борьбе с проявлениями буржуазного национализма и великодержавного шовинизма, пере-житками феодально-байских отношений и религиозными воззрениями. Образование киргизской социалистической нации привело к ещё более тесному идейно-политическому единению с другими пародами нашей страны, укреплению с ними братского сотрудничества и нерушимой дружбы.

Исторические корни дружбы киргизского народа с русским и другими народами страны уходят в глубь веков. Важной ветхой в истории киргизского народа, имеющей большое прогрессивное значение, было добровольное вхождение Киргизии в состав России в 60-х гг. 19 в. В результате этого исторического акта ускорился экономический и культурный прогресс Киргизии, она была избавлена от угрозы порабощения соседними феодальными государствами, от разорительных междоусобных войн. В рамках Российского государства киргизский народ разделил исторические судьбы страны, прошёл вместе с русским и другими народами под руководством ленинской партии героический путь борьбы против царизма, капиталистов и помещиков, увенчанный победой Великого Октября. С установлением Советской власти, объединением народов, укреплением их братской дружбы, всестороннего сотрудничества и взаимопомощи, ускорили переход ранее отсталых народов к социализму, минуя капиталистическую стадию развития. О торжестве этого курса нашей партии ярко и убедительно свидетельствуют успехи всех советских, республик, в том числе республик Средней Азии. Поистине историческим является тот факт, что среднеазиатские народы в течение жизни одного поколения прошли огромный путь — от средневековой отсталости к современному прогрессу, от полного бесправия к свободе, от патриархально-феодальных отношений к развитому социализму, от нищеты к высокому уровню жизни, от темноты и невежества к расцвету народного образования, науки и культуры. В результате этих коренных преобразований перестало существовать столь обычное для старой России понятие, как отсталая национальная окраина. И чем дальше продвигается наша страна к заветной цели — коммунизму, тем всё полнее подтверждается великая мудрость ленинской национальной политики, ярче и глубже раскрывается могучая сила ленинской дружбы народов.

Вклад трудящихся Киргизской ССР в коммунистическое строительство высоко оценён партией и Советским правительством: республика награждена двумя орденами Ленина, орденом Дружбы народов, а в год 50-летия Киргизской ССР и Компартии Киргизии — орденом Октябрьской Революции. Этой награды республика удостоена, как сказано в Указе Президиума Верховного Совета СССР, «За большие заслуги трудящихся Киргизской ССР в революционном движении, в борьбе за победу Великой Октябрьской социалистической революции п упрочение первого в мире социалистического многонационального государства — Союза Советских Социалистических Республик, за проявленный героизм в боях с врагами нашей Родины и успехи в коммунистическом строительстве...».

Дружба народов — одна из главных предпосылок возникновения и упрочения новой социальной и интернациональной общности — советского народа, в основе которой лежит нерушимый союз рабочего класса, крестьянства и интеллигенции при ведущей роли рабочего класса. Выступая на торжественном заседании, посвященном 50-летию Киргизской ССР и Компартии Киргизии, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин подчеркнул: «В такие праздники, как сегодня, каждый советский человек, каждый народ нашей страны особенно остро ощущает, какое это большое счастье — принадлежать к дружной и сплочённой семье братских народов Советского Союза, чувствовать себя её полноправным и активным членом, трудиться и творить ради общего блага, в интересах каждого и всех, во имя торжества коммунистических идеалов. В такие дни все мы особенно глубоко осознаём величие той силы, которая сплачивает нас на строительство коммунизма. Эта сила — наша Коммунистическая партия — испытанный боевой авангард советского народа, ум, честь и совесть нашей эпохи» (Под ленинским знаменем дружбы народов, Фр., 1975, с. 53). Пример одной из братских союзных республик — Киргизской ССР — убедительно демонстрирует великие результаты осуществления ленинской национальной политики партии, процессы формирования, развития и укрепления нерушимой дружбы советских социалистических наций и народностей во всех сферах экономической, социально-политической и духовной жизни.

Вся история социалистической Киргизии неразрывно связана с именем В. И. Ленина. В годы рождения молодого Советского социалистического государства киргизский народ, как и другие угнетённые в прошлом народы, с огромным воодушевлением воспринял слова ленинского воззвания «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока»: «Устраивайте свою национальную жизнь свободно и беспрепятственно. Вы имеете право на это. Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются всей мощью революции и её органов — Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов» (В. И. Ленин, О дружбе с народами Востока, М., 1961, с. 262). С именем В. И. Ленина связано формирование советской национальной государственности народов Средней Азии, начало которому положило образование в апреле 1918 Туркестанской АССР —первой в составе РСФСР автономной республики на Советском Востоке. Создание и развитие Туркестанской АССР способствовало интернациональному сближению трудящихся разных народов, проживающих на её территории, укреплению их братского союза с трудящимися Советской России. Национально-государственное размежевание народов Средней Азии, которое началось в 1924, имело для их судеб неоценимое значение. В результате этого исторического акта были образованы Узбекская ССР, Туркменская АССР, Таджикская АССР в составе Узбекской ССР и Киргизская АО в составе РСФСР.

Национально-государственное размежевание способствовало ускорению консолидации народов этого региона, ликвидации их прежней политической, экономической и культурной раздробленности и отсталости, успешному осуществлению социалистических преобразований. Создание национальной государственности среднеазиатских народов делало Советскую власть для них ещё более близкой и родной. Впервые в своей многовековой истории узбеки, казахи, киргизы, таджики, туркмены и другие народы оформились в суверенные и равноправные советские республики, трудящиеся получили широкую возможность активно участвовать в общественно-политической жизни, управлении государством, создании социалистической промышленности, осуществлении социалистических преобразований сельского хозяйства и культурной революции.

В результате последовательного и неуклонного осуществления ленинской национальной политики киргизский народ прошёл все формы советской национальной государственности. Первый этап — советская автономная область, затем автономная республика. Рассматривая вопрос о преобразовании Киргизской автономной области в Киргизскую АССР, 13-й Всероссийский съезд Советов отмечал, в частности, ряд обстоятельств, ввиду которых это преобразование было необходимо: с одной стороны, большая территория, значительная отдалённость от центра, в силу чего необходимо предоставить местным органам власти больше административных прав; с другой стороны, её пограничное положение — Киргизия является одной из областей, далеко выдвинутых на восток и наконец, те экономические возможности, тот удельный вес, который имеет Киргизия в общем хозяйстве РСФСР, в особенности, в части земледельческой. В 1936 Киргизия стала суверенной, равноправной союзной республикой. Только находясь в составе СССР, Киргизстан, равно как и другие союзные республики, смог обеспечить и обеспечил свою подлинную самостоятельность, всестороннее и быстрое развитие своей экономики и культуры, повышение благосостояния трудящихся.

Общественная собственность на средства производства, установление новых производственных отношений поставили нации и народности страны в равноправное экономическое положение. Однако многие из них в первые годы Советской власти не располагали достаточными материальными возможностями, чтобы в полной мере пользоваться этим положением. Это объяснялось их невероятной отсталостью в социально-политической, экономической и культурной жизни. Руководствуясь ленинским учением по национальному вопросу, партия учитывала тот факт, что унаследованный от прошлого разрыв в уровнях экономического и культурного развития между центром России и отсталыми национальными окраинами сдерживал процесс всестороннего сотрудничества народов страны. И это обстоятельство настоятельно диктовало необходимость того, чтобы политическое равноправие, обеспеченное победой Октябрьской революции, дополнялось фактическим экономическим равенством.

В. И. Ленин в 1920 писал, что необходимо стремиться к более тесному экономическому союзу советских республик, без чего неосуществимо восстановление разрушенных империализмом производительных сил и обеспечение благосостояния трудящихся; к созданию единого, по общему плану регулируемого пролетариатом всех наций хозяйства (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 41, с. 164). Коммунистическая партия проявила сугубо конкретный подход к решению проблем ликвидации фактического неравенства наций и народностей России, в полной мере учитывая неодинаковый уровень их экономического и культурного развития, огромное разнообразие национальных условий в стране.

Итогом социально-экономических преобразований, осуществлённых в стране Советов под руководством партии, явилось утверждение в СССР, в каждой из его республик, социалистических производственных отношений. Героическими усилиями трудящихся всех наций и народностей в стране построено развитое социалистическое общество. На Всесоюзной научно-практической конференции «Социалистический образ жизни и вопросы идеологической работы» указывалось, что не только юридическим, но и фактическим стало у нас равенство наций. Все наши республики, и те, которые ранее отставали в экономическом и культурном отношениях, достигли теперь высокого уровня развития. Процесс выравнивания уровня социально-экономического- развития социалистических наций в рамках единого союзного государства предполагает решение таких важных вопросов, как рациональное размещение производительных сил страны, оптимальное использование капитальных вложений на решающих участках общественного производства, правильное сочетание в экономическом развитии государства общесоюзных и национальных интересов.

Этот процесс означает не только подъём одних республик до уровня других, но также полное раскрытие творческих сил и талантов каждой нации, развитие её экономики на высоком научно-техническом уровне. Следует подчеркнуть, что выравнивание уровня социально-экономического развития наций предполагает вместе с тем решение общесоюзных задач на основе их тесного экономического сотрудничества. «Развивая свою экономику и культуру,— говорится в материалах 23 съезда КПСС, каждая республика должна тем самым вносить максимальный вклад в решение общесоюзных задач. Именно в этом коммунисты-ленинцы видят суть социалистического интернационализма, основу дальнейшего упрочения нерушимой дружбы всех народов нашей страны» (23 съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчёт, М., 1966, т. 2, с. 18). В братской семье советских народов киргизский народ, освобождённый от социального и национального угнетения, возродился, по существу, заново. С 1926 численность киргизского населения возросла более чем в 2,5 раза и в 1979 составляла 1 млн. 687 тыс. человек. Следует отметить высокие темпы роста киргизского населения.

Например, в 1959—1979 численность всего населения республики возросла на 70%, а численность киргизского населения увеличилась более чем в 2 раза. Удельный вес киргизов в национальном составе населения республики увеличился с 40,5 до 47,9%. Строительство новой жизни в Киргизии, как и в других республиках, явилось неразрывной составной частью строительства социализма в стране. В переходный период к социализму вставали задачи огромной важности. Надо было осуществить социалистические преобразования в народном хозяйстве отсталого в прошлом края, перевести киргизский кочевой и полукочевой аил на рельсы социализма, создать новую советскую культуру, научить трудящиеся массы киргизов управлять государством. Решение всех этих сложных задач было неимоверно трудным делом, но они были успешно осуществлены с помощью братских советских народов, прежде всего русского, под руководством ленинской партии.

В своей борьбе за строительство новой жизни киргизский народ постоянно опирается на отеческую заботу Коммунистической партии и Советского государства, бескорыстную помощь всех братских советских народов. Эта забота нашла яркое отражение в решениях партийных съездов и конференций, съездов Советов, в постановлениях Центрального Комитета партии и Советского правительства. За ними, как правило, следовали конкретные дела, важные мероприятия политического, организационного, экономического характера, направленные на решение насущных проблем социалистического строительства в Киргизии. Известно, что страна получила в наследство от царизма и капитализма крайнюю отсталость. Так, вся «индустрия» Киргизстана в 1924 состояла из примитивных каменноугольных месторождений в Кызыл-Кие, Кок-Янгаке (кирг. Кек-Жангак) и Сулюкте, двух небольших электростанций, нескольких мельниц, двух кожзаводов, других мелких кустарных и полукустарных предприятий.

Будучи первоначально одной из автономных областей, а затем автономной республикой, Киргизия постоянно получала всестороннюю и щедрую помощь Российской Федерации. Советская Россия, несмотря на свои тяжёлые экономические условия, вызванные разрухой народного хозяйства в годы первой мировой и гражданской войн, всё больше выделяла Киргизии денежные средства, промышленное оборудование, продовольствие. Так, в начале 1920 в Туркестанский край, в том числе и в Киргизию, из центра прибыло 100 тыс. пудов чугуна, 35 тыс. пудов сортового железа, 50 тыс. пудов кровельного, 25 тыс. пудов меди, 5 тыс. пудов проволоки, 2 тыс. пудов труб, 5 тыс. пудов болтового товара, 15 тыс. пудов гвоздей, 200 нефтяных двигателей. 6 мая 1920 газета «Известия» писала, что из Твери прибыло 2 530 тыс. аршин мануфактуры, 36 тыс. дюжин катушек ниток, из Тулы —18 вагонов сахарного песка, из Москвы —свыше 700 пудов различных медикаментов. Помощь Туркестанской республике шла со всех концов страны и по самым различным направлениям. О размахе этой помощи свидетельствует отчёт представительства Туркестанской АССР в Москве за 1922-1923. За этот период представительство республики при содействии Народного комиссариата по делам национальностей провело через центральные органы РСФСР свыше 1200 вопросов. Большинство из них были связаны с развитием экономики, в первую очередь, сельского хозяйства Туркестана.

Как известно, гражданская война, особенно разгул басмаческих банд, голод, джут нанесли серьёзный ущерб сельскому хозяйству Туркестана. Если в 1917 в крае насчитывалось 18 819 тыс. голов скота, то в 1923 почти втрое меньше — 6 555 тыс. Посевные площади с 2 585 тыс. десятин в 1917 сократились в 1919 до 1180 тыс. десятин. Советское государство выделяло значительные ассигнования для развития в первую очередь хлопководства и животноводства. Только на восстановление ирригационной сети Туркестан получил 9 млн. золотых рублей, что позволило привести в порядок ирригационные сооружения на площади около полумиллиона десятин. А на закупку, например, скота центральные органы РСФСР предоставили 1 млн. серебряных рублей. Центральная Россия оказывала огромную помощь Туркестану, в том числе Киргизии, в восстановлении и реконструкции промышленности. Ещё в 1920 СНК РСФСР в качестве безвозмездной помощи отпустил для развития промышленности Туркестана 502 млн. рублей.

10 съезд РКП в своих решениях подчеркнул, что «первейшей задачей является последовательная ликвидация всех остатков национального неравенства во всех отраслях общественной и хозяйственной жизни и, прежде всего, планомерное насаждение промышленности на окраинах путём переноса фабрик к источникам сырья».

В соответствии с этими решениями в центральных районах России демонтировались и переносились на окраины целые фабрики. Так, в Туркестан были перебазированы текстильная фабрика на 10 тыс. веретён, писчебумажная фабрика. РСФСР давала кредит на постройку мощной гидроэлектростанции. Туркестану предоставлялся ряд льгот, стимулирующих развитие соляной промышленности. В 1925-1926 из союзного бюджета и бюджета РСФСР на развитие промышленности, сельского хозяйства и культуры Киргизии было выделено 2 430 тыс. рублей, что составляло 37% расходной части бюджета Киргизской автономной области, в 1926—1927г — 4 628 тыс., в 1927—1928 — 6 071 тыс. рублей. В 1927—1932 доля союзного бюджета и бюджета РСФСР в ассигнованиях на строительство промышленных предприятий Киргизии составляла 96—97%. Коммунистическая партия и Советское правительство обеспечивали для ранее отсталых национальных районов более высокие по сравнению с общесоюзными темпы экономического развития. Так, в годы довоенных пятилеток капиталовложения на развитие промышленности в среднем по СССР выросли в 24,1 раза, а по Киргизской ССР —в 40,8 раза, по Туркменской ССР — в 39,3, по Узбекской ССР —в 33,3 раза и т. д.

В 1924—1926 в Киргизии работала геологическая экспедиция под руководством академика А. Е. Ферсмана, а затем экспедиции Д. И. Щербакова, С. С. Шульца, Л. С. Берга, Б. А. Федоровича, Н. М. Прокопенко, Д. И. Яковлева и др. специалистов, впоследствии ставших крупными учёными. Большой вклад в изучение природных богатств края внесли геологи В. Э. Поярков, А. В. Москвин, Д. П. Резвой. Многое сделал для развития геологической науки в Киргизии академик В. И. Смирнов, принимавший непосредственное активное участие в развитии предприятий цветной металлургии республики, При Академии наук СССР был создан специальный комитет по исследованию природных богатств союзных и автономных республик. В 1928 Академия наук СССР направила в Киргизию комплексную экспедицию для изучения естественных богатств края, а в 1938 по указанию СНК и ЦК ВКП она вновь организует комплексную экспедицию с той же целью. На территории Киргизии были выявлены имеющие промышленное значение сурьмяно-ртутные месторождения, залежи свинцовых руд, олова и др. полезных ископаемых. Изучались также топливно-энергетические и гидроэнергетические ресурсы, ныне используемые не только в народном хозяйстве Киргизии, но и других среднеазиатских республик.

Состоявшийся в марте 1926 пленум Среднеазиатского бюро ЦК ВКП отметил, что развитие промышленности в республиках Средней Азии разрешает две основные задачи: 1) экономическую — максимальное развитие производительных сил, невозможное при одностороннем аграрном развитии; 2) политическую — рост рабочего класса, в первую очередь из коренного населения, что является основным условием для укрепления партии и Советской власти. При этом подчёркивалось, что индустриализация Средней Азии — неразрывно-органическая часть индустриализации СССР. Основная линия развития промышленности в Средней Азии была направлена на развитие таких отраслей производства, которые обрабатывали техническое сырьё, предназначенное к вывозу из Средней Азии, а также на развитие таких отраслей производства, которые удовлетворяли бы главным образом потребности среднеазиатских республик.

Партийные, советские и хозяйственные организации, трудящиеся Киргизии горячо взялись за осуществление планов партии по индустриализации. В январе 1935 ЦИК Союза ССР, подводя итоги десятилетнего существования Киргизской АССР, в своём постановлении отметил её значительные успехи. В области промышленности они выражались в общем увеличении валовой продукции до 12,6 млн. руб. против 2 млн. руб. в 1924. Поистине отеческое внимание к нуждам молодой Киргизской республики со стороны Коммунистической партии и Советского правительства сделало, казалось бы, невозможное. Всего лишь через 15—16 лет после образования республики былые полукустарные мастерские по обработке сырья и примитивные штольни по добыче угля уступили место реконструированным и вновь построенным современным промышленным предприятиям. Самостоятельно таких успехов Киргизстан не смог бы добиться. Это он сделал с помощью всех братских народов Союза.

Из местного бюджета финансировались местная промышленность, коммунальное хозяйство, социально-культурные мероприятия. Например," за первую пятилетку доля союзного и федеративного бюджета в среднем составила 96,3% всех бюджетных ассигнований республики, тогда как доля местного бюджета не превышала 3,7%. Если в 1925—27 из бюджета Киргизии на развитие её народного хозяйства было направлено 390 Тыс. руб., в 1929—32 — 3,8 млн. руб., в 1933—37 —12,1 млн. руб., то в предвоенные годы (1938—40) ассигнования па эти цели достигали 28,3 млн. руб. или возросли против трёх лет восстановительного периода (1925—27) в 72,6 раза. Соответственно во всё возрастающих масштабах вводились в действие основные фонды. Так, в 1940 государственными и кооперативными предприятиями и организациями, колхозами и населением было введено основных фондов на 35 млн. руб., в 1950 —на 84 млн. руб., в 1960 —на 265 млн. руб., в 1970 —на 670 млн. руб., а в 1979 —на 859 млн. руб. В 1979 немногим более чем за один день Киргизская ССР производила столько промышленной продукции, сколько её производилось за весь 1913. Наглядное представление о темпе роста её промышленного производства даёт предлагаемая таблица.

С помощью всего советского народа самоотверженным трудом трудящихся Киргизстана создан развитой народнохозяйственный комплекс, связанный с экономикой всех братских республик. Основу этого комплекса составляет современная многоотраслевая промышленность, на долю которой приходится более 57% валового производства. Она даёт примерно половину национального дохода республики. Промышленность Киргизской ССР включает в себя более 100 отраслей, производящих средства производства и предметы народного потребления — всего свыше 3 тысяч основных наименований продукции. Созданы машино- и приборостроение, нефтяная и горнорудная, шёлковая и текстильная, трикотажная и швейная, кожевенно-обувная, мясо-молочная, сахарная промышленность. Особенно высокими темпами развиваются такие важные, определяющие научно-технический прогресс отрасли индустрии, как машиностроение и приборостроение, электроэнергетика и электроника, строительная индустрия. Советский народ под руководством Коммунистической партии поставил экономику страны на рельсы электрификации, являющейся стержнем технической базы современной крупной индустрии.

Киргизстан — район богатейших гидроэнергетических ресурсов. Огромная энергетическая мощь рек образуется не столько от многоводья, сколько от высоты падения, колеблющейся между 1 800 и 3 000 м. Таких рек в республике более полутора десятков. Однако в дореволюционное время в крае был всего лишь одна маломощная гидроэлектростанции в г. Ош и ещё 2 небольшие станции в Пишпеке и Караколе. В 1938 в республике создаётся специальная организация «Сельэлектро», на которую было возложено строительство сельских гидростанций и электрификация колхозов, совхозов, МТС и сельских населённых пунктов. Её силами были построены десятки малых гидроэлектростанций. К началу 1959 в Киргизии насчитывалось уже свыше 1000 разных по типу и мощности электростанций. Однако электроэнергии не хватало.

После войны был взят курс на строительство кpyпных электростанций. В декабре 1961 на реке Нарын была построенаена Учкоргонская ГЭС. Этим было положен начало освоению энергетической целины реки Нарын. Затем сдаётся в эксплуатацию Ошская, сооружается Фрунзенская ТЭЦ. В 1962 в соответствии с постановлением Совета Министров СССР развернулось строительство Токтогулской ГЭС. В горах Центрального Тянь-Шаня на высоте почти 2 тыс. м в янв. 1971 состоялось торжественное открытие Атбашинской ГЭС уникального по своему инженерному замыслу энергетического узла. Строительство этой ГЭС открыло еще одну яркую страницу в летописи дружбы между киргизским народом и другими братскими народами Советского Союза. Представители 30 национальностей сооружали электростанцию, а строить её помогала вся страна: оборудование и материалы посылали заводы; Москвы, Урала, Сибири, Грузии, Украины, Прибалтики. Рабочие, инженеры, специалисты и учёные, за планами которых был опыт проектирования и сооружени Вилюйской, Волжской, Братской, Рижской, Красноярской, Чебоксарской гидроэлектростанций, принимал активнейшее участие в строительстве Атбашинской ГЭС. Рабочий посёлок гидростроителей назывался Достук (Дружба). Энергетика республики являете неотъемлемой частью топливно-энергетического комплекса СССР и с каждым днём набирает силы, развиваясь на основе единого народнохозяйственного плана страны.

Объёмы капиталовложений в народное хозяйстве республики растут год от года. Только за десять лет (1970—79) общий объём капитальных вложений составил 8,5 млрд. руб. или на 23% больше, чем за предыдущие 40 лет. Очень важное значение для развития народного хозяйства Киргизии имело создание транспортных сетей. До Октябрьской революции она была страной абсолютного бездорожья. Её северная часть от ближайшей ж.-д. станции находилась за 300 км и была связана с ней плохой гужевой дорогой. Ещё в трудные годы гражданской войны В. И. Ленин подписал декрет СНК РСФСР от 4 сент. 1920 «О железнодорожном строительстве». В числе немногих, подлежащих сооружению, несмотря на огромные трудности в стране, в декрете была названа линия Аулиэ-Ата (ныне Джамбул) — Мерке — Пишпек протяжённостью в 251 версту. Придавая исключительно важное значение строительству этой дороги для развития экономики Киргизии, Совет Труда и Обороны 13 мая 1921 за подписью В. И. Ленина принял постановление «О программе государственного строительства на 1921 год», в котором предлагалось, «...не приостанавливая работ по окончанию сооружения линии Аулиэ-Ата — Пишпек, возложить на Госплан организацию особой комиссии на месте для изучения всего вопроса о линии Аулиэ-Ата — Пишпек с докладом СТО через 2 месяца. В состав комиссии включить представителей также Главтекстиля, Туркбюро, Центрально-Экономического органа Туркестанской республики и Военного Ведомства». Этим постановлением, по существу, было положено начало работам, которые в дальнейшем привели не только к строительству Турксиба, но и к всестороннему развитию производительных сил Средней Азии и Казахстана, включая Киргизию.

В 1924 открылось движение по железнодорожной линии Луговая — Пишпек. Эта дорога дала выход продукции сельского хозяйства Киргизии на широкий рынок, облегчила снабжение республики промышленной продукцией, практически соединила далёкий край удобным видом сообщения со всей страной. В дорожном хозяйстве Киргизии особо выделилось строительство автомобильной дороги Фрунзе — Рыбачье — Нарын — Торугарт, что открыло широкую возможность для подъёма в дальнейшем экономики и культуры далёких окраин республики. Среди других крупных объектов предвоенных лет — дорога Ош — Памир — Хорог, ж.-д. линия от Фрунзе до западного берега оз. Иссык-Куль (кирг. Ысык-Кел), построенные по решению союзного правительства. Исключительно Её важное народнохозяйственное значение имеет автомагистраль Фрунзе — Ош протяжённостью более 600 км, названная в народе Великим киргизским трактом. Автомагистраль вдвое сократила путь с севера на юг республики, открыв доступ к богатейшим пастбищам Суусамыра, гидроэнергоресурсам реки Нарын. Дорога проходит через тоннель, пробитый с помощью московских метростроевцев на высоте более 3 тыс.м над ур. моря. Разработку проектно-технической документации, материально-техническое обеспечение этих и многих других строек брали на себя союзные организации.

Огромную помощь союзное правительство оказывало и оказывает республике в развитии угольной промышленности. Киргизский угольный бассейн имел «решающее значение в деле снабжения топливом районов Средней Азии», как отмечалось в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по усилению хозяйственного и культурного развития Киргизской ССР» от 19 июля 1937. Наиболее быстрое развитие угольная промышленность республики получила в послевоенные годы. Вошли в строй открытые крупные разрезы в Кызыл-Кие, Сулюкте и Таш-Кумыре, увеличилась добыча угля в Кок-Янгаке. Как и в прежние годы, значительная часть ассигнований на развитие угольной промышленности поступает из союзного бюджета.

Продолжение следует...