Энциклопедия Киргизской ССР: В семье братских республик

Продолжение...

Продолжение...Часть Первая

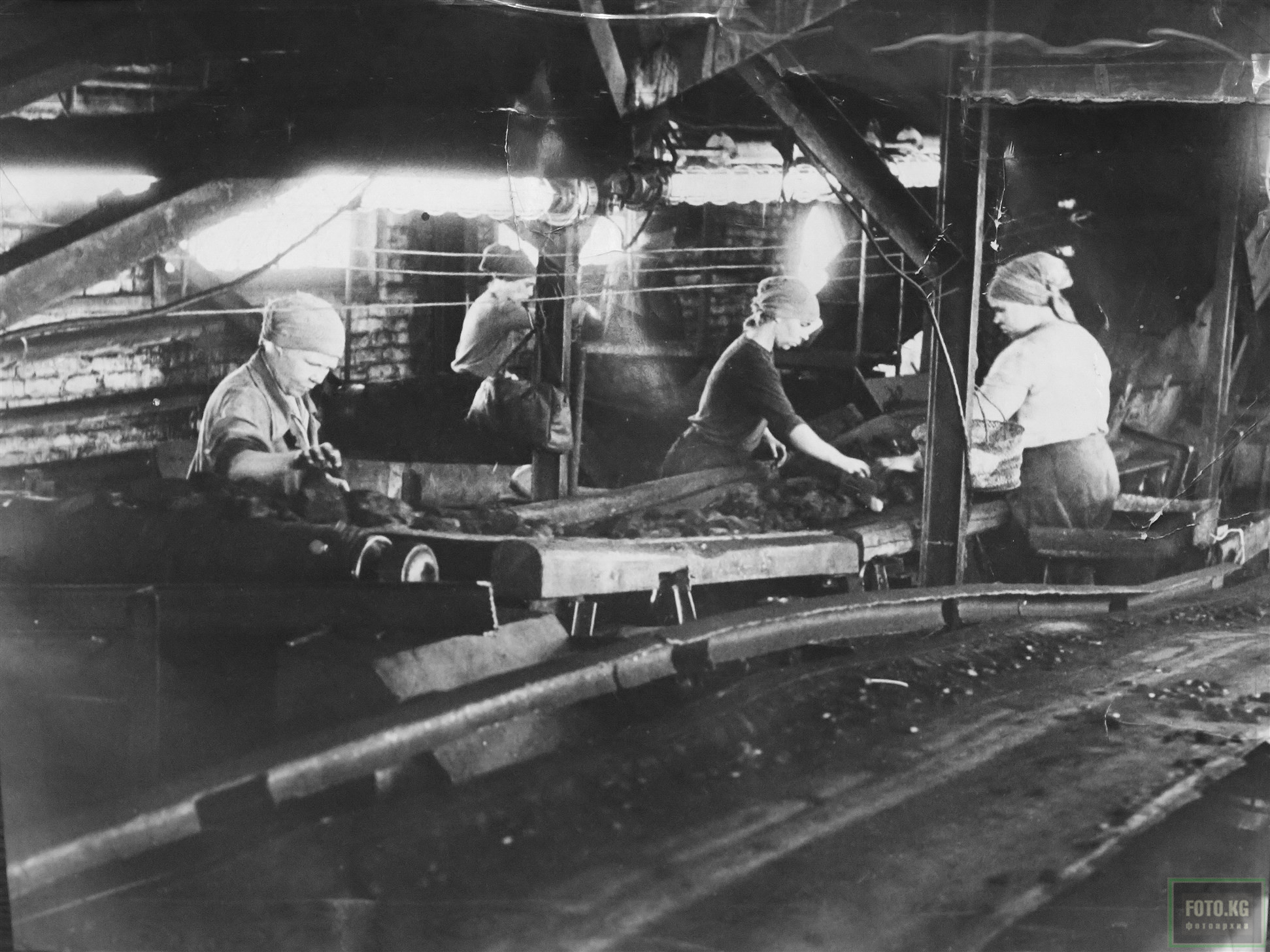

Киргизстан ежегодно добывает угля в объеме, составляющем 43% всей его добычи в Средней Азии. Одновременно с развитием угольной промышленности и цветной металлургии шло изучение и освоение других природных богатств республики. Так, первая скважина на Майли-Сае дала нефть в 1930. В последующие годы были открыты кладовые нефти и газа — Чангыр-Таш, Избаскен и Майлы-Суу.

Показательна динамика капитальных вложений в промышленность Киргизии. В 1929—30 в неё вложено было 1,3 млн. руб., в 1931 — 2,4 млн., в 1932 — 2,2 млн., в 1933 — 1,8 млн., в 1934 — 2,8 млн. руб. Соответственно увеличились и основные фонды промышленности. Если на 1 окт. 1928 стоимость основных фондов всей крупной промышленности Киргизии составляла 6,4 млн. руб., то на 1 янв. 1934—49,2 млн., рост — более чем в 7,5 раза. Этот процесс продолжался и в последующие годы, продолжается он и по сей день. В целом за годы Советской власти, по данным республиканского статистического управления, капитальные вложения в промышленность Киргизстана превысили 4,8 млрд. руб., в т. ч. за годы 4-й пятилетки 77 млн. руб., 5-й — 281 млн., 6-й —365 млн., 7-й —608 млн., 8-й —905 млн., 9-й — свыше 1 млрд. руб., 10-й —1,3 млрд. руб.

Созданный в Советском Киргизстане мощный экономический и научно-технический потенциал позволяет решать качественно новые народнохозяйственные задачи. В их числе комплексное использование богатейших минерально-сырьевых, земельных, гидроэнергетических и водных ресурсов Северо-Востока Киргизии, предусмотренное в Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981—1985 и на период до 1990. Здесь разведана крупная сырьевая база по добыче олова и вольфрама. Выявлены также месторождения молибдена и других ценных полезных ископаемых. Значительны водные ресурсы в этой зоне. Только одна река Сары-Джаз имеет свыше 4 млрд.3 годового стока.

Переброска даже менее половины этого стока в Иссык-кульскую котловину и Чуйскую долину обеспечит стабилизацию уровня оз. Иссык-Куль, улучшит условия этой курортной зоны союзного значения и даст возможность дополнительно оросить свыше 200 тыс. га плодородной земли, что позволит значительно увеличить производство продукции сельского хозяйства. При освоении гидроэнергетических ресурсов р. Сары-Джаз и её притоков республики Средней Азии и Казахстан будут получать ежегодно более 5 млрд. квт-ч электроэнергии.

Экономика многонационального Советского государства представляет собой единый взаимосвязанный народнохозяйственный комплекс, сложившийся на основе объективных экономических законов социализма, общности целей всех наций и народностей страны. Этот комплекс включает в себя народное хозяйство всех союзных республик и развивается по единому плану в интересах всей страны и каждой республики в отдельности. В 10-й пятилетке, как и в предыдущих пятилетках, динамично развивалась промышленность. Объём производства промышленной продукции за пятилетку возрос: электроэнергетики — в. 2 раза, машиностроения и металлообработки — на 50%, цветной металлургии — в 1,7 раза, лёгкой промышленности — на 15,9%, пищевой промышленности — на 10,9%.

Народное хозяйство Киргизстана, как во всех союзных республиках, неразрывно связано с экономикой всего Союза. Многие виды продукции, необходимые для развития народного хозяйства, Киргизстан получает от братских союзных республик. Например, прокат чёрных и цветных металлов идёт из РСФСР, Украины, Казахстана, Узбекистана и Грузии. Различное технологическое оборудование поступает из РСФСР, Украины, Белоруссии, Армении, Латвии, Литвы и др. союзных, республик. Киргизия со своей стороны вносит определённый вклад в общесоюзное производство таких сложных промышленных изделий, как автоматические и полуавтоматические линии, автосамосвалы, металлорежущие станки, кузнечно-прессовые машины и т. д. Также значителен объём производства сахара, шерстяных и шёлковых тканей, бельевого и верхнего трикотажа. Свыше 70% угля из Киргизии идёт на промышленные нужды близлежащих районов Узбекистана, Таджикистана и южной части Казахстана. Вся нефть, добываемая в Киргизии, поступает на переработку в Узбекистан. Киргизия обеспечивает до 80% потребностей республик Средней Азии в инструменте и технологической оснастке.

Киргизское «золотое руно» отправляется на Минский, Рижский, Менжинский камвольно-суконные комбинаты, на Капацинскую тонкосуконную фабрику Московской обл. «Экономический и социальный прогресс советского общества,— отмечалось на 25 съезде КПСС, — это прогресс Российской Федерации, Украины и Казахстана, Белоруссии и Молдавии, республик Средней Азии, Прибалтики, Закавказья. Сложившийся в пределах всей страны единый хозяйственный организм — это прочная материальная основа дружбы и сотрудничества народов» (Материалы 25 съезда КПСС, М., 1976, с. 46).

За годы Советской власти в республике вырос многонациональный рабочий класс — один из отрядов единого советского рабочего класса. В его рядах насчитывается свыше 750 тыс. человек, среди которых более одной трети — киргизы. Неуклонно повышается образовательный уровень и квалификация рабочих, энерговооружённость и техническая оснащённость их труда. Всё это. находит прямое отражение в интенсивном развитии промышленного производства Киргизстана.

Социалистические преобразования в экономике — это общая закономерность развития всех национальностей объективная основа утверждения нового типа отношений между ними. В осуществлении этой задачи наряду с общими принципами могут проявляться некоторые существенные особенности. Формы и темпы социалистических преобразований в такой многонациональной стране, как Россия, говорил Ленин, неизбежно будет «разнообразными в зависимости от тех условий, в которых начинается движение, направленное к созданию социализма. И местные отличия, и особенное экономического уклада, и бытовые формы, и стене подготовленности населения, попытки осуществлении социалистических преобразований в сельском хозяйстве национальных республик хотя эти процессы шли в общем русле социалистического строительства в стране. Кооперирование крестьян некоторых национальных республик, в частности Средней Азии и Казахстана, отличалось тем, что её темпы были более замедленными, чем в центральны районах страны.

Отсталость сельского хозяйства региона вызвал необходимость применения своеобразных форм перехода от феодальных, порой даже патриархально-родовых отношений, непосредственно к социалистическому сельскохозяйственному производству. Надо было осуществить коренную перестройку всего хозяйственного уклада, революционный переворот в социально-экономической жизни людей. Для народов Средней Азии, в т.» Киргизии, важнейшей предпосылкой социалистически преобразований сельского хозяйства явилось проведение земельной и земельно-водной реформы. Окончательный удар по всем формам эксплуататорских отношений был нанесён коллективизацией, утвердившей новые социалистические отношения в деревне.

В Средней Азии аграрные преобразования не ограничивались лишь перераспределением земли, хотя оно составляет основу любой аграрной реформы. Партийные и советские органы сначала развернули кропотливую работу по экономическому укреплению трудов; хозяйств. Недостаточно было передать трудящимся петлю, надо было снабдить их инвентарём, семенам рабочим скотом, открыть сельскохозяйственный кредит и т. д., и такую всестороннюю помощь Советское государство оказывало постоянно.

Переустройство сельского хозяйства Киргизии на социалистических началах было сложным и трудным делом. Здесь наряду с преодолением силы мелкого собственника, изменением его психологии убеждением в преимуществах новой жизни требовало ещё ликвидировать феодальные отношения и даже р доплеменные пережитки, коренным образом передела веками существовавшее кочевое скотоводство.

Переход к коллективизации в Киргизии происходит в ожесточённой классовой борьбе трудовых крестьянских масс против эксплуататорских элементов — бай и манапов. Коллективный труд, кропотливая воспитательная работа партийных, советских и Комсомольских организаций обеспечили преодоление пережитков прошлого. Сам характер труда и жизни в колхозе не совместим с родоплеменной враждой и обособленностью. Коллективизация сельского хозяйства являлась одним из решающих факторов преодоления патриархально-феодальных пережитков, ликвидации кочевого образа жизни.

Крупное колхозно-совхозное производство обеспечило значительный рост сельскохозяйственной продукции. Ещё в период первых пятилеток, когда решалась исключительно трудная задача индустриализации страны, когда основные капиталовложения направлялись на развитие промышленности, Советское правительство постоянно изыскивало значительные средства на развитие сельскохозяйственного производства в ранее отсталых районах. Так, если удельный вес средств, направленных на развитие сельского хозяйства, в общем объёме капитальных вложений в народное хозяйство страны составил в 1-й пятилетке 13,9%, во 2-й пятилетке —8,1%, то по Киргизии эти показатели соответственно равнялись 64,5% и 42,2%. По мере того, как возрастала экономическая мощь Советского государства, всё больше оказывалась помощь ранее отсталым районам. Она выражалась в затрате сотен миллионов рублей государственных средств на мероприятия, связанные с переходом к оседлости; в больших налоговых льготах, предоставлении кредитов и семенных ссуд, проведении землеустройства в районах кочевых и полукочевых хозяйств, возведении десятков тысяч новых жилых домов и хозяйственных построек, организации машинно-тракторных станций (МТС), машинно-сенокосных станций (МСС), постройке школ, больниц, бань, детских яслей и садов, изб-читален, клубов и т. п. Трудящиеся Киргизстана получили от государства огромную помощь в развитии всех отраслей сельскохозяйственного производства.

Ещё в 1926 3-я сессия ВЦИК в своём постановлении отметила, что «земледелие в Киргизстане, служа экономически твёрдой базой развития скотоводческого хозяйства, имеет в то же время... большое значение в части развития также технических культур (хлопка и др.)» и союзное правительство о Киргизии. [Сборник документов за 1917-1937 гг., Фр., 1937, с. 21]. Курс на максимальное развитие хлопкового клина подкреплялся широкой программой работ в области ирригации, агротехники, механизации, подготовки кадров за счёт резервов союзного правительства. За минувшие с тех пор годы хлопководство и развивающаяся на его базе перерабатывающая промышленность республики шагнули далеко вперёд. Если посевные площади за это время увеличились в 1,8 раза (41,7 тыс. га в 1926), то урожайность — более чем в 3 раза. Валовой сбор с 28,2 тыс. т в 1924 возрос до 214,9 тыс. т в 1980. Вместо полукустарного Ошского хлопкоочистительного завода, который полвека назад перерабатывал десятки пудов хлопка, построены современные предприятия, оснащённые высокопроизводительным оборудованием. Хлопковое волокно, изготовленное ими, известно за пределами страны —его покупают Великобритания, Финляндия и др. страны.

Из др. технических культур, имеющих важное народохозяйственное значение, следует отметить сахарную свёклу. Развитие свекловодства также шло с помощью союзных органов и братских республик. На возможность возделывания сахарной свёклы в Киргизии указала в своём постановлении, подписанном М. И. Калининым, ещё 3-я сессия ВЦИК. Страна помогала республике техникой, значительные средства выделяла на ирригационные работы. В подготовке кадров свекловодов большую помощь оказывали Российская Федерация и Украина. Строящиеся предприятия сахарной промышленности были объявлены первоочередными, сооружать их помогала вся страна. Например, в строительстве первенца сахарной промышленности Киргизии — Кантского завода — большую помощь оказывали монтажники киевского завода «Большевик», инженеры из Ленинграда, мастера из Воронежа и Курска. Немногим более чем за 49 лет производство сахара увеличилось в 28 раз. Только за 1969—79 сахарные заводы республики выработали 2447,1 тыс. т сахара. Сахарная свёкла —не только сырьё для производства сахара, но и ценный корм, что очень важно для республики с развитым животноводством.

Поворотным пунктом в развитии сельского хозяйства страны, в разработке и осуществлении марксиетско-ленинской аграрной политики партии на современном этапе явились решения Мартовского (1965) пленума ЦК КПСС. «Начиная с Мартовского (1865 г.) пленума ЦК КПСС,—говорил Л. И. Брежнев,—мы вплотную занялись выработкой такой политики, шаг за шагом решая её узловые вопросы: создание экономических условий, стимулирующих рост производства, включая новый порядок заготовок, резкое увеличение капиталовложений, осуществление Долговременной комплексной программы механизации, химизации сельского хозяйства и мелиорации земель, развитие сельскохозяйственной науки, совершенствование форм организации и управления» (Л. Ц. Брежнев, Ленинским курсом. Речи и статьи, т. 4, с. 445—446).

Опираясь на постоянную и неоценимую помощь ЦК КПСС и Советского правительства, сельские труженики Киргизстана добиваются больших успехов в развитии сельскохозяйственного производства. За 10-ю пятилетку объём валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 10,3%, в т. ч. продукции полеводства — на 11,1%. Всего за годы 10-й пятилетки произведено сельскохозяйственной продукции более чем на 7,2 млрд. руб., или на 676 млн. руб. больше по сравнению с 9-й пятилеткой.

Киргизстан, как и др. республики Средней Азии, относится к числу крупных районов орошаемого земледелия. Исключительно большое значение ирригации придавал В. И. Ленин. Первый шаг по развитию ирригации был сделан в трудный для молодой Советской власти 1918, когда ещё шла гражданская война и народное хозяйство страны переживало разруху. Тогда по декрету, подписанному В. И. Лениным, было ассигновано на оросительные работы в Туркестане 50 млн. руб. Именно орошение является главной основой развития сельскохозяйственного, производства. Площадь поливных земель республики достигла почти 1 млн.га. С них колхозы и совхозы получают более 90% продукции полеводства. На этих землях размещены все посевы важнейших технических культур — сахарной свёклы, хлопчатника, табака, немало на них производится и зерна. Значительную часть кормов для общественного животноводства хозяйства получают также с орошаемой пашни. За 1965—80 на мелиоративное строительство в Киргизской ССР было направлено 850 млн. руб. государственных капитальных вложений, или почти в 5 раз больше, чем за предыдущие 40 лет.

Большие суммы капитальных вложений, выделяемые государством на мелиорацию земель, развитие производственной базы строительных организаций, укрепление их квалифицированными кадрами позволили строить крупные ирригационные сооружения на современной технической основе и реконструировать крайне несовершенные мелиоративные объекты.

Ярким проявлением всё более крепнущей дружбы народов является их широкое сотрудничество по использованию природных ресурсов в общих интересах. Например, на территории Киргизии находится более 1 000 водных источников, из них 850 используются для орошения. Общий среднегодовой сток их составляет около. 60 млрд. мг. Большая часть этой влаги идёт на поля соседних братских республик, в частности Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. В связи с этим сооружение крупных водохозяйственных объектов на территории Киргизстана имеет огромное значение для развития орошаемого земледелия всей Средней Азии. В этом деле, как и во многих других, Киргизстан постоянно Ощущает поддержку братских народов. Многие водохозяйственные объекты сооружаются с их помощью. Так, проект Торткёлского водохранилища был разработан специалистами московского проектного института «Гипроводхоз», а строить его помогли экскаваторы с маркой заводов Украины, бульдозеры прислали Алтай и Челябинск, большегрузные автомашины — Белоруссия, Мордовия. На Юге республики началось строительство ещё одного крупного водохранилища — Папанского, объём которого 260 млн. м3. Проект его составлен проектным институтом «Средазгидропроект».

Ведущей отраслью сельского хозяйства Киргизии является животноводство. Продукция животноводства превышает половину всего объёма сельскохозяйственного производства республики. В общесоюзном разделении труда Киргизстан выступает как крупный поставщик шерсти и высококачественного мяса. Широко развивается овцеводство. На долю овцеводства приходится более 34% доходов, получаемых от реализации сельскохозяйственной продукции, 56% доходов от продукции животноводства. Овцеводство развивается интенсивно, повышается его продуктивность. Если в 1973 овцеводы на каждую сотню овцематок получили по 95 ягнят и козлят, то в 1980 — по 98. Всего в 10-й пятилетке получено 19,5 млн. ягнят, что на 2 млн. больше, чем в 9-й пятилетке. Значительно возросла шёрстная продуктивность овец. Общее производство шерсти в физическом Весе увеличилось с 4,7 тыс. т в 1913 до 34 тыс. т в 1980, или почти в 7 раз.

Животноводство едва ли не единственная отрасль хозяйства, которую можно назвать традиционной. Киргизы веками разводили овец, лошадей, крупный рогатый скот и накопили в этом большие навыки. При внедрении социалистических основ ведения хозяйства партия бережно и вместе с тем экономически оправданно подходила к хозяйственным традициям коренного населения.

Существенную помощь в развитии животноводства Киргизии оказали союзные органы. Так, 3 дек. 1926 Совет Труда и Обороны за подписью заместителя председателя СТО А. Цюрупы принял специальное постановление о мероприятиях по восстановлению овцеводства в Туркменской, Узбекской, Киргизской и Казахской республиках. СТО предложил Экономическому совету Средней Азии, РСФСР, Узбекской ССР и Туркменской ССР разработать перспективный план восстановления и развития овцеводства и верблюдоводства на территории Туркменской, Узбекской, Киргизской и Казахской республик, увязав этот план с пятилетним планом' ВСНХ СССР и союзных республик по развитию шерстяной промышленности. Одновременно предусматривалось увеличение объёма ассигнований из общесоюзных средств на эти цели.

В июле 1935 СНК СССР и ЦК ВКП приняли постановление «О государственном плане развития животноводства на 1935 год по Киргизской АССР». Намечалось значительно увеличить поголовье скота в совхозах и колхозах. Большое внимание при этом обращалось на качественное улучшение пород лошадей, крупного рогатого скота и овец. Колхозам отпускался государственный кредит в сумме 3 525 тыс. руб. на строительство помещений для скота, обзаведение племенным скотом, покупку молодняка и взрослого скота для колхозных животноводческих ферм, а колхозникам — 400 тыб. руб. на покупку тёлок. В июле 1937 СНК СССР и ЦК ВКП принимают постановление «О мероприятиях по усилению хозяйственного и культурного развития Киргизской ССР», в котором, в частности, подчёркивалось, что «в области сельского хозяйства Киргизская ССР должна стать страной высокоразвитого породного животноводства, особенно тонкорунного овцеводства». Колхозам выделялся пятилетний кредит в размере 4 млн. руб. для приобретения скота, им разрешалось также продать 20 тыс. овец из совхозов. Наркомзему СССР было предложено завезти в Киргизию из др. республик и краёв страны 10 тыс. тёлок для продажи колхозникам. Завозился также племенной скот. Мероприятия партии и правительства успешно выполнялись, что подчёркивалось в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП от 6 сент. 1940 «О мерах по дальнейшему подъёму сельского хозяйства и в особенности технических культур в Киргизской ССР». Помощь сельскому хозяйству Киргизстана в развитии животноводства оказывалась и в годы Великой Отечественной войны. Совнарком СССР в целях повышения материальной заинтересованности колхозников, работающих на животноводческих фермах, и дальнейшего роста общественного животноводства колхозов Киргизской ССР рекомендовал выдавать колхозникам сверх установленной оплаты трудодней дополнительно натурой за перевыполнение заданий по выращиванию молодняка и сохранению взрослого поголовья скота.

Проявлением большой заботы партии и государства о развитии животноводства среднеазиатских республик, в т. ч. Киргизстана, явилось закрепление пастбищ государственного фонда за колхозами Узбекской, Казахской, Киргизской, Таджикской ССР. В частности, за колхозами Киргизстана закреплялись пастбища для отгонного животноводства на территории Казахской ССР. В свою очередь Киргизская ССР предоставила свои пастбища для отгонного животноводства Узбекистану и Таджикистану. Это было одним из примеров проявления братской дружбы и взаимопомощи народов нашей страны.

Широкая программа мероприятий по дальнейшему развитию животноводства в республике была намечена Советом Министров СССР в авг. 1947. В принятом постановлении предусматривалось увеличение численности всех видов скота, обеспечение всех колхозных животноводческих ферм маточным поголовьем, улучшение племенного состава скота. Особое внимание уделялось развитию .тонкорунного и полугрубошёрстного овцеводства, в частности, республике было предложено довести поголовье таких овец к 1948 до 1,5 млн., к 1949 — до 1,8 млн., к 1950 — до 2,1 млн., к 1951 — до 2,3 млн., одновременно значительно улучшить племенную работу. Принимались меры по укреплению кормовой базы животноводства: на пастбищах прокладывались дороги, сооружались мосты, колодцы и водоёмы. 19

Развёртывалось строительство животноводческих помещений, уделялось большое внимание улучшению ветеринарно-зоотехнического обслуживания животноводства. Для работы в Киргизию прибыли десятки зоотехников и ветврачей, подготовленных в др. братских республиках. Большую помощь союзные органы оказывали колхозам и совхозам Киргизстана в развитии общественного животноводства и в последующие годы. Так, в 1951 для успешного завершения зимовки скота Министерство заготовок СССР выделило республике 5 тыс. т зернофуража в порядке ссуды, а Госбанк СССР предоставил колхозам кредит на покупку и перевозку кормов в сумме 3 млн. руб. В апр. 1952 Совет Министров СССР вновь рассматривает вопросы, связанные с развитием общественного животноводства, особенно тонкорунного овцеводства, в Кирг. ССР. Вскрыв серьёзные недостатки в этом деле, союзное правительство наметило широкую программу мероприятий, обеспечивающих дальнейшее увеличение поголовья тонкорунных и полутонкорунных овец и др. видов продуктивного скота, повышение настрига шерсти овец и молочной продуктивности коров па основе создания в хозяйствах республики прочной кормовой базы, правильного и более полного использования пастбищ, а также значительного улучшения племенной работы в животноводстве.

Заботой о развитии общественного животноводства Киргизстана, как и др. союзных республик, было проникнуто постановление Совета Министров СССР, принятое в февр. 1956 «Об обводнении пастбищ колхозов : и совхозов в безводных районах». Постановлением предусматривалось в течение ближайших 5 лет обводнить в Киргизстане ок. 1 млн. га пастбищ. На эти цели выделялись также большие ассигнования и материально-технические ресурсы из государственного бюджета.

Такая помощь Киргизстану практически не прекращается и по сей день. В результате важных мер, принятых государством, характер ведения животноводства в Киргизстане существенно изменился, качественно улучшилась структура стада. Полвека назад крупный рогатый скот в республике в основном представлялся местными породами. Малорослый, с небольшим убойным весом, он имел крайне низкую молочную продуктивность. Так, корова местной породы весила не более 300 кг и давала в год 700—800 л молока. В овцеводстве преобладала гл. обр. овца курдючной породы с мясо-сальной продукцией. Средний настриг шерсти с такой овцы не превышал 2 кг, причём она была грубой, пригодной только для изготовления войлока. Эта овца давно уже заменена новыми, хорошо . приспособленными к условиям горно-пастбищного содержания, высокопродуктивными породами — киргизской тонкорунной и тяныпанской полутонкорунной, завершается также работа по созданию новой алайской овцы с ковровой шерстью. Овца киргизской тонкорунной породы в среднем даёт 4—5 кг шерсти, или ок. 2,5 кг чистого волокна. На склонах киргизских гор выпасаются более 10 млн. овец в основном высокопродуктивных пород. Совместными творческими усилиями учёных, специалистов и передовиков производства в республике выведены также прекрасные породы коров и лошадей. Например, средний вес коровы алатооской породы составляет 500—600 кг, она даёт в год 5—6 тыс. кг молока. В республике осуществляется переход от частичной к комплексной механизации всех отраслей сельскохозяйственного производства как основы повышения производительности труда и эффективности общественного производства.

Продолжение следует...