Здравоохранение Киргизской ССР

Здоровье киргизских трудящихся в прошлом усугублялись широким распространением различных болезней и почти полным отсутствием медицинской помощи. Теснота юрты, в которой обычно помещались также новорожденные ягнята и козлята, постоянный дым от костра, загрязненность земляного пола — все это создавало антисанитарные условия для ее обитателей. Из наиболее распространенных у киргизов болезней можно назвать разной формы тиф, преимущественно возвратный, натуральную оспу, чесотку, цингу, ревматизм, сифилис.

Здоровье киргизских трудящихся в прошлом усугублялись широким распространением различных болезней и почти полным отсутствием медицинской помощи. Теснота юрты, в которой обычно помещались также новорожденные ягнята и козлята, постоянный дым от костра, загрязненность земляного пола — все это создавало антисанитарные условия для ее обитателей. Из наиболее распространенных у киргизов болезней можно назвать разной формы тиф, преимущественно возвратный, натуральную оспу, чесотку, цингу, ревматизм, сифилис.В результате вспышек эпидемии оспы или тифа население, лишенное медицинской помощи, вымирало тысячами. При наличии свыше 70 тыс. населения в Пржевальском уезде за 1890 г. обратилось за врачебной помощью всего только 1157 больных. На весь уезд имелся один врач в г. Пржевальске. Немногочисленные врачи в большинстве своем не были знакомы с бытом кочевников и не знали их языка. Однако и среди них, как и среди других представителей русской интеллигенции, были прогрессивные деятели, положившие немало сил для внедрения в массы кочевников современной культуры. Такими деятелями были пишпекский врач Ф. В. Поярков, а также отец и брат М. В. Фрунзе; первый из них работал фельдшером, второй—врачом в г. Пишпеке.

В 1913 г. на территории нынешней^Киргизии было шесть земских больниц на 100 коек, девять амбулаторных учреждений с 15 врачами и 21 фельдшерский и фельдшерско-акушерский пункт. Таков был более чем скромный вклад царской администрации в дело оздоровления сотен тысяч человек киргизского населения, обитавшего в труднодоступных горных районах. Естественно, что население само вынуждено было изыскивать способы лечения, обращаться к помощи многочисленных местных знахарей (табып, тамырчы, дарымчы, эмчи). От сифилиса, например, были в ходу ртутные подкуривания (каломелем) и втирания. Для излечения желтухи применялось магическое средство — больного заставляли смотреть целый день на медный таз. Раны, чтобы остановить кровь, присыпали жженым войлоком и тертым табаком или заливали горячим салом. При головных болях и укусах ядовитого наука-каракурта применяли кровопускания. Лихорадку лечили испугом, при простудных горячках заставляли потеть, для чего завертывали больного в свежеснятую шкуру животного.

Киргизские знахари, нащупывая пульс, определяли характер болезни и сообразно этому назначали ту или иную «диету». Всю пищу они делили на горячительную (ысылык), прохладительную (суукпгук) и нейтральную (мунвз тамак). Часто при затяжных болезнях применялось лечение голодом и водой. Некоторые знахари лечили заклинаниями, заговорами и различного рода магическими действиями.

Все эти и подобные им способы лечения, при крайне ограниченной медицинской помощи, в большинстве случаев только увеличивали рост смертности. Падала и рождаемость. Основными причинами этого были неблагоприятные экономические условия, частые голодовки и истощение, наступавшие преимущественно при массовом падеже скота. Только за 10 лет, с 1903 по 1913 г., киргизское население уменьшилось почти на 10%. Особенно велика была детская смертность.

Первые представления о современной медицине проникали в среду киргизского населения благодаря русским медицинским работникам. Первую больницу построили на киргизской земле русские. И это высоко ценит киргизский народ.

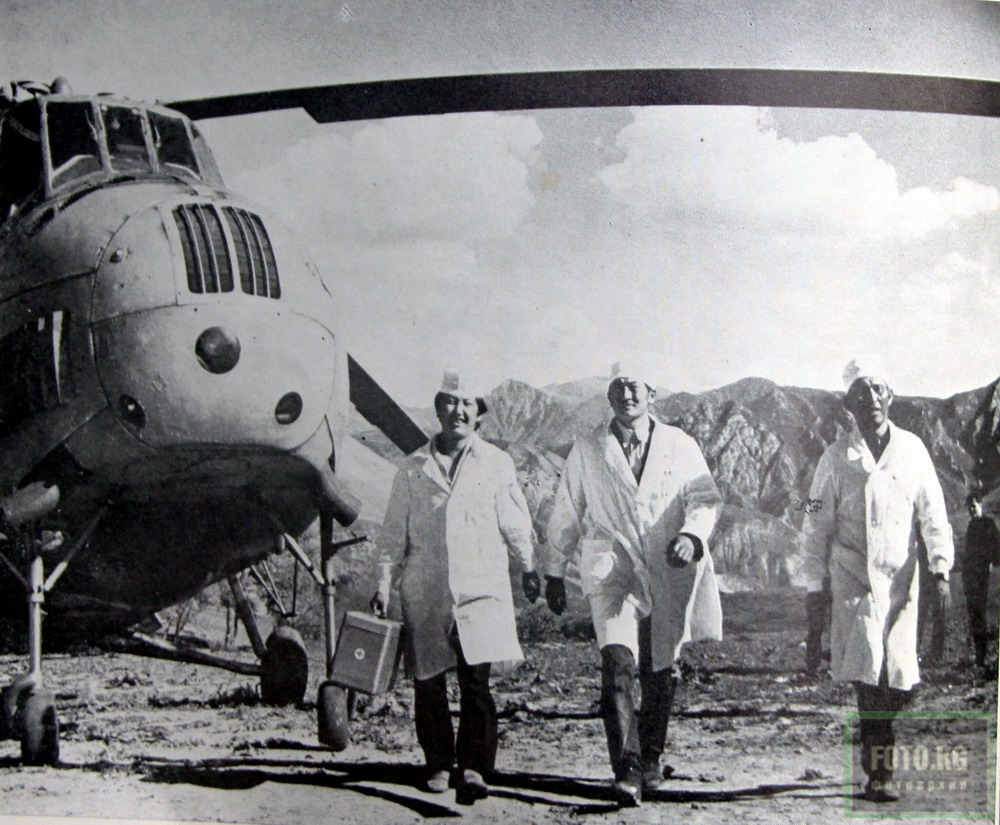

Подлинная охрана народного здоровья в Киргизии начала развиваться только после Октябрьской социалистической революции. В 1960 г. в Киргизии работало уже около 1300 медицинских учреждений, оснащенных новейшей аппаратурой и оборудованием. В них насчитывалось тыс. коек. Больницы, амбулатории, фельдшерские пункты созданы теперь даже в самых отдаленных районах и селениях. В медицинских учреждениях республики трудится 3413 врачей (1960 г.), свыше 10 000 фельдшеров, акушерок, медсестер и других медицинских работников средней квалификации. В Киргизии выросли многочисленные национальные медицинские кадры.

Если в дореволюционной Киргизии один врач приходился на 100 тыс. человек, то теперь один врач приходится на каждые 750—800 жителей. Обеспеченность населения Киргизии врачами в несколько раз выше, чем Турции, Ирана и Пакистана. За 20 лет существования Киргизский медицинский институт подготовил 3340 врачей. Среди 300 окончивших институт в 1960 г. половину составляли киргизы.

Помимо больниц и амбулаторий, развернута широкая сеть родильных домов, постоянных детских яслей и детских садов (в тех и других насчитывается более 36 тыс. мест), работают 198 женских и детских консультаций. В колхозах Киргизии ежегодно действует около тысячи сезонных детских учреждений — яслей-площадок. Непрерывно расширяется сеть постоянных медицинских учреждений на отдаленных пастбищах, где колхозники находятся в период зимовки скота. Медицинское обслуживание животноводов проводится и на летних пастбищах, в период массового выпаса скота.

Только за 1958—1959 гг. по инициативе и силами колхозов построено около 200 зданий под больницы, амбулатории, родильные дома. Например, в колхозе им. Фрунзе горного Кочкорского района на средства колхоза возведена больница на 25 коек с центральным отоплением и канализацией. Развертывается строительство и детских учреждений. Некоторые колхозы построили для детских садов специальные типовые здания, другие — бригадно-полевые детсады и ясли. Колхозы Иссык-Кульского и Кантского районов первыми начали создавать колхозные молочные кухни для детей младшего возраста. Широкий размах мероприятий по медицинскому обслуживанию населения привел к полной ликвидации натуральной оспы, холеры, чумы и других остроинфекционных заболеваний, к снижению заболеваний малярией и свежими формами бруцеллеза до единичных случаев.

Большую роль в оздоровлении населения играют прекрасные киргизские^курорты, из которых наибольшей известностью пользуются горно-климатические курорты Койсара и Тамга на берегу оз. Иссык-Куль, Джалал-Абадский курорт, минеральные источники Арасан (близ г. Фрунзе) и Джеты-Огузские источники (близ г. Пржеваль- ска). На Иссык-Куле работают Джеты-Огузский и Чолпон-Атинский зимние детские курорты, курорты Ак-Су и Светлый мыс. Летом на Иссык- Куль приезжают отдыхать тысячи людей. Здесь вырастают палаточные городки различных предприятий и учебных заведений. Специально для туберкулезных больных открыты санатории в г. Оше и близ Пржеваль- ска. Почти все 15 санаториев, в которых имеется более 3 тыс. коек, переведены на круглогодовую работу. Имеются также четыре дома отдыха на 1105 мест. Некоторые колхозы строят свои собственные курорты и дома отдыха. Важное оздоровительное значение имеют организуемые летом пионерские лагери, в том числе межколхозные.

Развивается в Киргизии и медицинская наука. В 1957—1959 гг. были открыты три новых научно-исследовательских института: курортологии и физиотерапии, туберкулеза, онкологии и радиологии. Сотрудники института краевой медицины создали новые препараты, особенно ценные для лечения животноводов, работающих в высокогорных условиях, а также для рабочих и специалистов предприятий цветной металлургии. Столичные врачи посещают отдаленные районы и аилы, проводят там приемы больных, дают консультации местным врачам. Осуществляемые в широких масштабах мероприятия по медицинскому обслуживанию населения привели к тому, что за годы Советской власти общая смертность снизилась в 4 раза, а детская в 5 раз. В 1959 г. смертность детей в Киргизии была ниже, чем во всех других братских союзных республиках. В результате увеличивается естественный прирост населения. Если в 1940 г. он составлял 16,7 на 1000 человек населения, то в 1960 г. составил уже 30,7.

В соответствии с переустройством всего бытового уклада населения изменились и его гигиенические навыки. Этому способствуют лекции, доклады и беседы на медицинские темы, ставшие частым явлением в киргизском аиле. Увеличилось потребление мыла, которое давно уже стало для рабочих и колхозников необходимым предметом в быту. Теперь и бани, о которых кочевники-киргизы не имели раньше представления, появились во многих колхозах и совхозах; посещение их стало насущной потребностью местных жителей. Некоторые колхозы ввели бесплатное пользование баней для колхозников. Партийные организации Киргизии борются за то, чтобы во всех населенных пунктах были построены бани, работающие круглый год, чтобы местное население повсеместно пользовалось кроватями, индивидуальной постелью.

Получили распространение в быту металлические ложки и вилки (раньше густую пищу ели руками), индивидуальная посуда для каждого члена семьи. Сохраняется традиционный обычай обмывания рук перед едой. Во время общественной трапезы присутствующих обносят тазом с кувшином, наполненным водой, и полотенцем.

Совершенно исключительное значение для оздоровления всего быта имеет строительство водопроводов в колхозах. Население вынуждено было раньше летом пить загрязненную воду из оросительных каналов, а зимой пользоваться снеговой водой. Благодаря помощи государства и активному участию самих колхозников трудом, транспортом и средствами во многих районах десятки колхозов получили чистую питьевую воду. В одном лишь Чуйском районе водопроводы действуют в девяти колхозах и четырех совхозах.