Каракол: Старожилы города

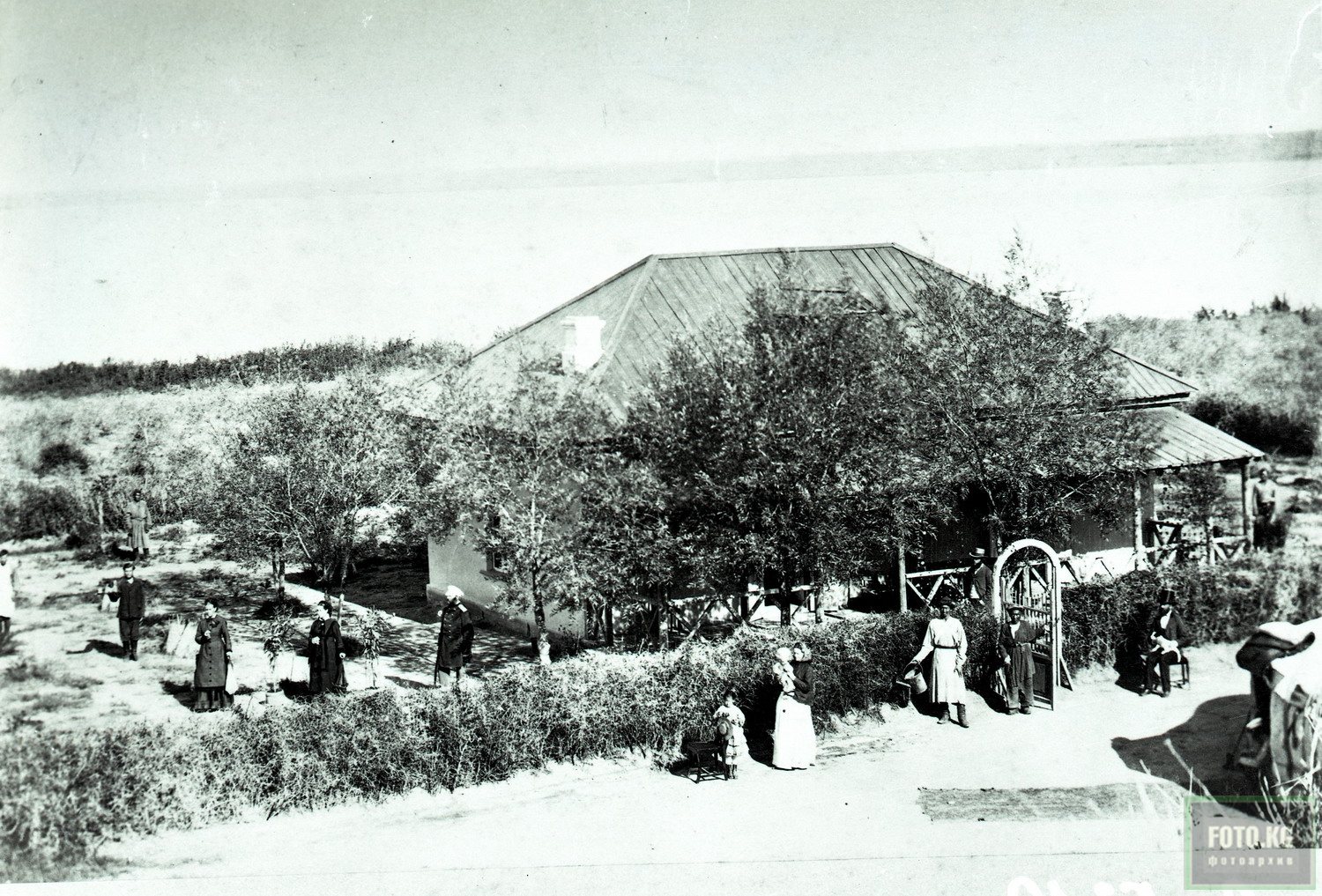

Группа старожилов Каракола Фото: 1912 год

Группа старожилов Каракола Фото: 1912 годАннотация: Снимок сделан в саду четы Корольковых

Первый слева - начальник лазарета Хлудов Н.Г.(он же художник).

Вторая- Королькова В.А супруга Я.И. Королькова

Третий- Рыбаков( учитель сельхозшколы)

Четвертая- супруга Рыбакова Тропина.Л.И

Пятый(стоит) -Гордянин (учитель)

Шестой- генерал Ярослав Иванович Корольков

Историческая справка: В Пржевальске была основана первая в Киргизии метеостанция (1887 г.), открыта первая публичная библиотека (1905 г.), основано первое в крае научное общество - «Пржевальское уездное общество пчеловодов и садоводов» (1913 г.), которое сыграло определенную роль в развитии важных для Прииссыккулья отраслей народного хозяйства. В этом же году основан первый в Киргизии сельскохозяйственный журнал «Пржевальский сельский хозяин». В 1909 г. возникло «Поощрительное скаковое общество», на средства которого в 1910 г. в городе был построен ипподром.

О сравнительно высоком уровне культуры жителей дореволюционного Пржевальска говорят и такие данные. В 1897 г. в городе - 1646 грамотных, что составляло свыше 26% всех жителей, исключая детей дошкольного возраста. Правда, удельный вес грамотных был почти в два раза ниже, чем в среднем по городам России - 45,3%,- но в то же время почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по городам дореволюционной Киргизии.

В начале 80-х годов в Пржевальске была основана сельскохозяйственная школа, в которой дети обучались основам ведения сельского хозяйства, а в 1913 г. в городе имелись уже семь общеобразовательных школ: женская гимназия - одна из двух, имевшихся в дореволюционной Киргизии (вторая, мужская гимназия, находилась в г. Пишпеке), одно мужское двухклассное училище, русско-туземная школа с интернатом и четыре медресе.

Из медицинских учреждений в городе - военный лазарет с отделением для гражданских лиц, городская и уездная аптеки.

С точки зрения экономической город первое время развивался как торговый и административный центр всего Прииссыккулья и Внутреннего Тянь-Шаня - в состав Пржевальского уезда до революции входила, кроме Прииссыккулья, и значительная часть бассейна реки Нарын. Так, в 1894 г. доходы от торговли составили 34% всего бюджета города. Купцы, в основном узбеки и татары, привозили из Ташкента мануфактуру, сахар и другие промышленные товары, из Ферганы везли курагу, кишмиш, а в Пржевальске и его окрестностях скупали шерсть, кожи, скот и отправляли в Андижан. Туда же везли мед, воск, зерно. Оптовая торговля мануфактурой, галантерейными товарами находилась в руках русских купцов.

Одновременно в городе начали возникать и промышленные предприятия. Первенцем был пивоваренный завод Торопкина, основанный в 1882 г., - до этого было лишь пять небольших водяных мельниц на карасуках, к северу от города. В 1913 г., по данным «Сибирского торговопромышленного ежегодника за 1914-1915 гг.», в Пржевальске и его ближайших окрестностях действовали уже свыше 60 промышленных предприятий: кожевенные, пивоваренные заводы, маслобойки, мыловарни, свечносальные и канатные предприятия, лесопилки, мельницы, шерстомойка и два завода по производству искусственных вод.

Гужин Г.С., Чормонов Б.Ш. Город Пржевальск Ф., «Кыргызстан» -1970г