Немцы в Кыргызстане

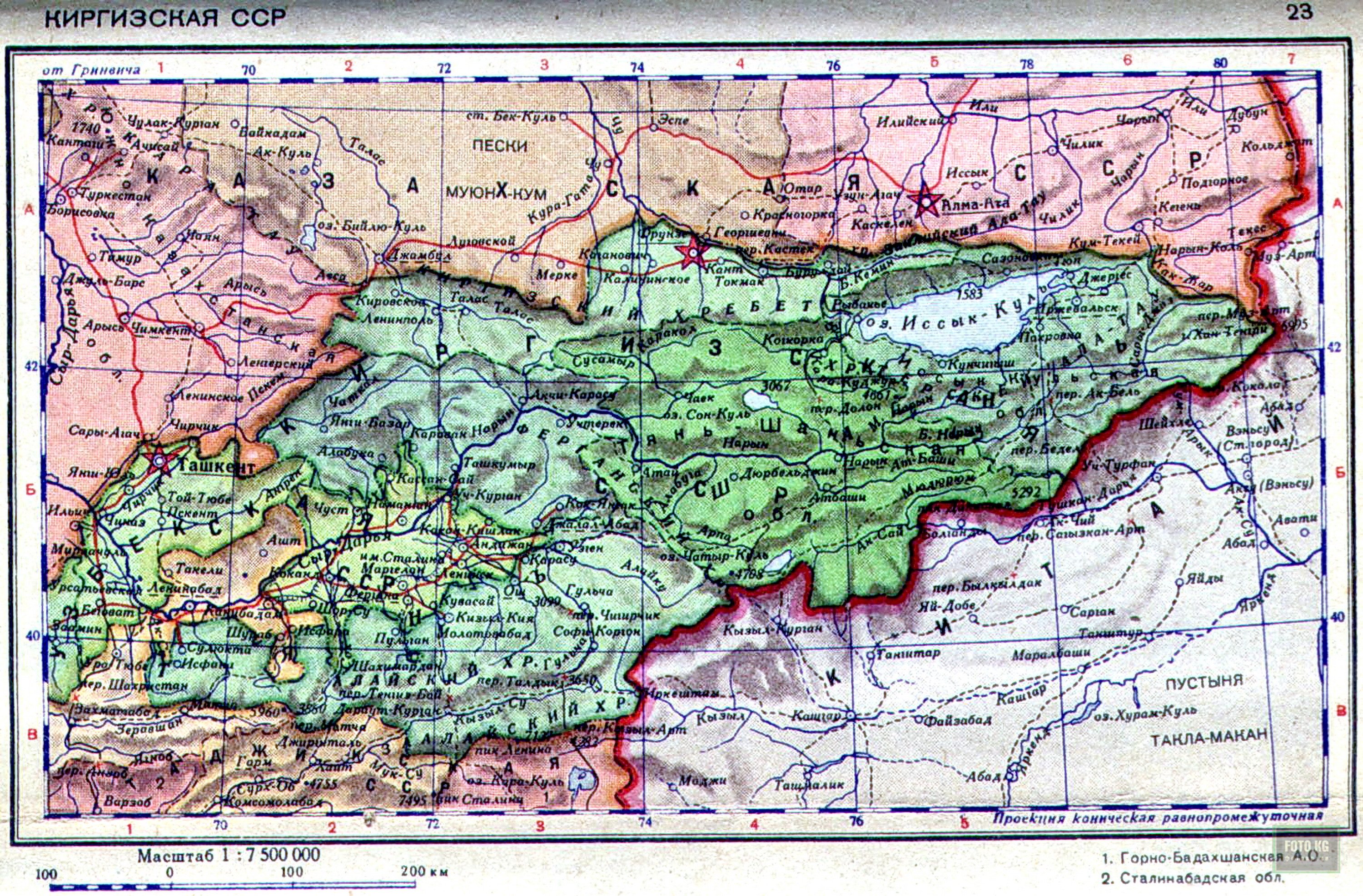

Киргизия, Кыргызстан, государство на Северо-Востоке Средней Азии. С 1860-70-х гг. территория входила в состав Российской империи. В 1917-18 на киргизских землях установлена советская власть. В 1924 образована Кара-Киргизская (с 1925 Киргизская) автономная область в составе РСФСР, преобразованная в 1926 в Киргизскую АССР. В 1936-91 К. - союзная республика в составе СССР. После распада СССР (1991) Республика К. - независимое государство.

Киргизия, Кыргызстан, государство на Северо-Востоке Средней Азии. С 1860-70-х гг. территория входила в состав Российской империи. В 1917-18 на киргизских землях установлена советская власть. В 1924 образована Кара-Киргизская (с 1925 Киргизская) автономная область в составе РСФСР, преобразованная в 1926 в Киргизскую АССР. В 1936-91 К. - союзная республика в составе СССР. После распада СССР (1991) Республика К. - независимое государство."До начала 80-х гг. 19 в. немцы на территории современной К. исчислялись всего лишь десятками, и они, как правило, не были постоянными жителями края. Среди них были военные врачи, учителя, аптекари, чиновники различных рангов. Интенсивное переселение немцев на киргизские земли началось в конце 1870-х - начале 1880-х гг. Весной 1882 в Таласскую долину К. переселились ок. 500 менно-нитов, которые основали три поселка, отстоящие друг от друга на расстоянии до одного километра -Кеппенталь, Николайполь, Гнаденталь. В 1883 от одного из этих поселков "отпочковался" выселок, который получил название Гнаденфельд. В 1893 названия трех поселков - Гнаденфельд, Кеппенталь, Гнаденталь - были заменены русскими, соответственно: Владимировское, Романовское, Андреевское. В 1890 жителей этих селений основали неподалеку еще одно селение Орлово (иначе: Орловка, Орлов).

В последующем немцы селились близ уже имевшихся поселений: Дмитриевское, Ключевское, Александровское и другие. К 1911 образовалось немецкое селение Хивинское (Хивинка, Гогендорф), к 1913 - селение Ивановское (Иоганесдорф). В немецких селениях развивалось земледелие и скотоводство. Оказавшись в новых природно-климатических условиях, в крае, где преобладало поливное земледелие, а также по ряду других причин многие крестьяне начали дополнять земледелие другими занятиями. В частности, получили развитие молочное и мясное животноводство, извоз, ремесла, торговля. Уже на первых порах одной из основ экономического благосостояния переселенцев стало племенное животноводство. В результате селекционной работы была выведена более продуктивная порода крупного рогатого скота, получившая название "аулиеатинской". Сельское хозяйство немцев К. до 1917 отличалось сравнительно высоким уровнем.

Одним из наиболее развитых производств в немецких колониях было сыроварение и изготовление сливочного масла. Эти продукты сравнительно рано стали производиться промышленным способом, крупными партиями. В 1909 в Романовне открылся единственный в Туркестане завод по производству сливочного масла. На нем имелось также сыроваренное отделение.

"На территории К. находились отдельные промышленные заведения, торговые предприятия, представительства ряда крупных российских и международных фирм, владельцами и совладельцами которых были немцы, в частности фирма "Братья Крафт, "Торговый дом Л. Кнопп", "Зигель и Рей-сгаген", акционерное общество "Кызыл-Кия", фирма Г.В. Дюршмидта и другие.

Грамотность немецкого населения в крае была довольно высока, по данным однодневной переписи начальных школ Российской империи 18 января 1911 на каждых 100 жителей немецкой национальности в Туркестанском крае приходилось 11,28 учащихся, в то время как, например, у украинцев этот показатель был равен 7,92, у русских - 7,72, у армян"3,46, у евреев - 2,26, у поляков - 5,7. Вместе с тем среди немецких колонистов, особенно менно нитского вероисповедания, было крайне мало лиц с образованием выше начального.

"В общественно-политической жизни немцы проявляли определенную инертность, что отчасти объяснялось их неравноправным по сравнению с русскими положением, а также национально-конфессиональной замкнутостью. Однако перемены в общественно-политической жизни 20 в. не могли не коснуться и немецких колонистов на территории К. Отдельные представители немецкого этноса начали вовлекаться в различные, в том числе революционные, сферы политической деятельности. Так, в 1911-12 в Семиречье вела широкую пропагандистскую работу социал-демократка А.Ф. Пиккель, проживавшая в Пржевальске.

В годы Первой мировой войны 1914-18 немцы К. разделили общие для всех российских немцев тяготы. Внешним проявлением антинемецких настроений стала кампания по ликвидации немецких названий населенных пунктов и административно-территориальных единиц. Предпринимались также попытки ликвидировать немецкое землевладение на территории К. В числе репрессивных мер была высылка в отдаленные районы. В частности, жители немецких поселений, отнесенные к категории германских подданных, подлежали выселению в район г. Копала Семиреченской области.

Меннониты не принимали участия в военных действиях Первой мировой войны, они несли нестроевую службу и направлялись для этого в т. н. "Иссык кульскую" команду, находившуюся в ведомстве Акмолинско-Семипалатинского управления лесного департамента, жители немецких селений участвовали в сборе средств в пользу лиц, призванных на войну, раненых, лазаретов и на другие нужды, вызванные войной.

В ходе войны в К. появились военнопленные австро-венгерской и германской армий. Они находились в селениях и городах: Пишпеке, Карабалты, Беловодское, Джалал-Абад, Ош, в немецких селениях Аулиеатинского у. и других местностях.

"После Февральской революции 1917 немцы края приняли участие в формировании новых органов власти. 24 марта 1917 были избраны члены Нико-лайпольского сельского исполкома, председателем исполкома стал Г.Г. Диркс. Немцы К. участвовали и в событиях Октябрьской революции 1917, разделившись на два лагеря - тех, кто поддерживал и выражал сочувствие Белому движению, и тех, кто лояльно принял или поддержал советскую власть.10 июня 1918 состоялся организационный съезд Советов крестьянских депутатов Николаипольской волости, на котором был избран исполком волостного Совета под председательством П. Веделя. В немецких селениях создавались и коммунистические организации. 8 июля 1921 в Николаипольской и Орловской волостях была организована из приезжих коммунистов объединенная коммунистическая ячейка. Последующая работа парторганизации проходила в острой борьбе с "классовыми врагами" кулачеством, религиозными руководителями и др. Со временем из числа немцев выдвигалось все больше активистов социалистического строительства. Под руководством компартии создавались молодежные коммунистические организации.

В 20-х гг. в Николаипольской волости оформилась комсомольская ячейка. В целом в конце 20-х начале 30-х гг. общественно-политическая жизнь проходила в русле стратегии компартии.

В 20-е гг. продолжалось переселение немцев из Таласской долины в близлежащие районы К. В 1925 большая группа немцев переселилась из Таласской долины в Чуйскую, где в 65 км по дороге от города Пишпека (ныне город Бишкек) ими были основаны два поселка - Бергталь (в последствии Рот-Фронт) и Гринфельд (впоследствии им. Тельмана). Около 1927 в Кантском районе Чуйской долины, у реки Красная, немецкими переселенцами из Кус-танайской области было основано село Люксембург (им. Розы Люксембург). В период 1925-28 недалеко от Люксембурга переселенцами из той же области было образовано село Фриденфельд (впоследствии Первое мая). Вблизи этого селения в тот же период образовалось село Эбенфельд. В первые годы советской власти немцы приезжали в край и селились вокруг старых колонистских поселений в смешанных по этническому составу селениях - Водном, Богословском, Ключевском и др.

С репрессиями против крестьянства в период "коллективизации сельского хозяйства" была связана массовая миграция немецкого населения на территорию К. из других регионов СССР с конца 20-х - начала 30-х гг. В 1929-30 в К. сослано значительное число крестьян, причисленных к кулакам. Значительная часть репрессированных была поселена на территории создававшихся совхозов "Джан-ги-Джер", "Джанги-Пахта", "Нижне-Чуйский", "Васильевский". В результате увеличилось количество селений, среди жителей которых было немало немцев. По различным причинам происходил и отток немецкого населения из К. В 1929-30 из первых немецких поселков Таласской долины эмигрировало за границу 15 семей. В результате довольно высокого и стабильного естественного прироста и иммиграции численность немецкого населения в К. возрастала. По данным всесоюзной переписи населения 1926, численность его в Киргизской АССР составляла 4,3 тыс. чел. (0,43% общей численности населения республики). По данным Всесоюзной переписи 1939, численность немцев в Киргизской ССР составляла уже 11,7 тыс. чел.

В борьбе за реальную власть в немецких селениях советская власть столкнулась с такой организацией, как местное отделение Всероссийского менно-нитского сельскохозяйственного общества, пользовавшегося поддержкой значительной части немцев и являвшегося серьезной политической силой, пользовавшегося популярностью не только среди так называемых кулаков, но и широких слоев крестьянства, в том числе и бедноты. Но это общество постигла судьба многих т. н. "лжекооперативов", разогнанных в конце 20-х гг. как на территории К., так и в стране в целом, в результате свертывания новой экономической политики.

Борьба с "антисоциалистическими элементами" среди населения особенно ожесточилась с переходом к массовой коллективизации сельского хозяйства. Весной 1930 район Николайпольского сельсовета был признан районом сплошной коллективизации. Был определен курс на создание крупных колхозов, коллективизацию целых населенных пунктов и даже районов. Так же, как и по всей стране, в регионе проживания немцев в К. допускались "перегибы" при проведении коллективизации. Первоначально колхозы были сравнительно небольшие, представляли собой товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы). Первые из них возникли в конце 20-х гг. в каждом из немецких селений в Таласской долине. С конца 1930 - начала 1931 взамен прежних форм коллективных хозяйств, в основном ТОЗов, в соответствии с линией компартии стали образовываться более крупные и с более высоким уровнем обобществления средств производства коллективные хозяйства - сельскохозяйственные артели. На территории Николайпольского (впоследствии Ленинпольского) сельсовета в начале 1931 были слиты все существовавшие здесь ТОЗы и была образована сельхозартель "Ударник". В начале того же года в с. Орловка была организована сельхозартель "Профинтерн". В Таласской долине, в с. Клю-чевское, с начала 30-х гг. существовал еще один колхоз, состоявший в основном из немцев и носивший название "Минбулак". К 1932 в с. Водное был организован этнически смешанный колхоз со значительной долей немцев. Несколько позже были созданы немецкие колхозы в селениях Иоганесдорф и Хивинское. В начале 30-х гг. колхозы имелись и в немецких селениях Чуйской долины.

С переходом к "сплошной" коллективизации в немецких селениях развернулась социальная борьба, которая подчас принимала ожесточенный характер. Усилились репрессии против "социально чуждых элементов". В качестве репрессивных мер применялись лишение избирательных и некоторых других гражданских прав, вручение кулацким и зажиточным хозяйствам так называемых "твердых заданий", исключение из колхозов и высылка. В течение 30-х гг. колхозы, в которых работали немцы, достигли определенных успехов в сельскохозяйственном производстве. В целом же немецкое крестьянство, приспособившись к условиям колхозного строя, уже не достигло той зажиточности, которая существовала в дореволюционное время.

С установлением советской власти коренных изменений в области культуры немцев, проживающих в К, не произошло. Культурная жизнь по-прежнему находилась под большим влиянием религиозной практики и обычаев. Но гораздо негативней была политика компартии в области культуры. Становление и развитие "социалистической"культуры не имело четких ориентиров, превратилось в ломку всей прежней культуры, неотъемлемой частью которой была и религия. Влияние религии на немецкое население всячески подавлялось, как с помощью жесткого законодательства о религиозных культах, так и пропагандистскими методами, насильственным внедрением и распространением коммунистической идеологии, методами "воинствующего атеизма".

Уже в 1-й половине 20-х гг. в регионе началось проведение антирелигиозных мероприятий, сопровождавшихся репрессиями. Деятельность религиозных общин к середине 30-х гг. была практически свернута. В 1936-37 молитвенные здания в немецких селениях были закрыты. Партийными и советскими органами уделялось большое внимание созданию "очагов" новой "социалистической по содержанию" культуры: красных уголков, клубов, библиотек, изб-читален и др.

"Тем не менее вплоть до конца 1930-х гг. немцы К представляли довольно компактную этническую группу. Эта особенность первоначально учитывалась в национальной политике советской власти и коммунистической партии. В 20-е гг. на территории компактного проживания немцев в К. было образовано семь сельских немецких советов. Национальной дискриминации до определенного времени не было, ее признаки проявляются только на рубеже 20-х - 30-х гг. В немецких селениях стали создаваться школы светского типа. В 1938 преподавание в школах было переведено с немецкого на русский язык; тем самым был сделан шаг, не соответствовавший интересам национально-культурного развития немецкого населения.

После начала Великой Отечественной войны немцы К. во многом разделили судьбу немцев из других регионов СССР. В отличие от немцев европейской части СССР, киргизские немцы не подверглись депортации. Однако и они были ограничены в своих гражданских правах. Уже вскоре после начала войны немцев стали отзывать с фронта и отправлять в "рабочие колонны", на положение заключенных. Немцы К. в военное время работали на различных объектах как на территории республики, так и других регионов страны. Они строили металлургические заводы и другие объекты в Челябинске, Ижевске, Ниж. Тагиле, Кыштыме, Свердловске, Чите, Актюбинске. В Средней Азии они работали на нефтеперегонном заводе в Фергане, но озокеритовом заводе, участвовали в строительстве Аламединской ГЭС, Большого Чуйского канала, железной дороги Кант-Рыбачье, автомобильной дороги Фрунзе-Суусамыр, завода 60 (впоследствии завод тяжелого машиностроения им. В. И. Ленина в г. Фрунзе), на строительстве поселка горнорудного комбината в Ак-Тюзе и других народнохозяйственных объектов. В выполнении сельскохозяйственных работ в колхозах и совхозах с начала трудовых мобилизаций принимали участие оставшиеся в селах старики, женщины и подростки. Многие женщины стали работать трактористами, комбайнерами, освоили другие технические специальности.

В 1946 немецкое население Киргизской ССР было переведено на положение спецпереселенцев. За немцами велось гласное и негласное наблюдение работниками спецкомендатур и других учреждений органов внутренних дел. Юридически немцы, переведенные на режим спецпоселения, не лишались прав быть избранными в советские органы. На практике же такая возможность практически сводилась к нулю. Спецпереселенцы подвергались дискриминации со стороны властей, руководства предприятий, организаций и учреждений, где они работали.

Начиная с 1947, после демобилизации из рабочих колонн немцы К. ставились на учет в органах внутренних дел, как и немцы-спецпереселенцы, депортированные в годы войны в другие регионы страны. После окончания войны немецкое население проживало в основном в Таласской и Фрунзенской областях, где численность их к июлю 1947 составляла около 10,5 тыс. чел.

В годы войны и первые послевоенные годы прием немцев в компартию был запрещен. Тем не менее среди немцев оставалось еще немало членов партии, но лишь немногие из них занимали ответственные ("номенклатурные") должности. Так, в 1948 среди номенклатурных работников Ленинполь-ского райкома партии было всего 8 немцев.

Материальное положение немцев в первое послевоенное время оно было довольно тяжелым. Об этом, в частности, свидетельствует такой факт: в начале 1949 в колхозе "Труд" Кантского района было 39 "бескоровных" хозяйств. Но постепенно, благодаря трудолюбию и хозяйственным способностям жителей, положение в хозяйствах колхозников налаживалось, прежде всего в "старых" немецких селениях. Немецкие колхозы, в частности "Труд", "Санташ", "Победа" и некоторые другие, превращались в передовые в республике.

"Большую роль в изменении положения немцев К, как и всех немцев СССР, имел Указ Президиума Верховного Совета СССР "О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении", принятый 13 декабря 1955. В соответствии с этим указом в К., начиная с середины 50-х гг., также был принят ряд постановлений и других нормативных актов, касавшихся положения спецпереселенцев.

Ограничение свободного расселения немцев только территорией, лежащей восточнее европейской части страны, вело к усилению немецкой миграции в Среднюю Азию, в том числе на территорию К. В 50-70-х гг. ежегодный приток немцев-иммигрантов с Урала, из Сибири и Казахстана составлял около 3,5-4 тыс. человек. В результате миграции и отчасти влияния естественного прироста численность немецкого населения в К. существенно возросла, в 1959 она достигла 39,9 тыс., а в 1989 -101,3 тыс. чел. ,

По данным Всесоюзной переписи населения 1970 в районах республиканского подчинения (северная часть республики) - проживали 80,1% от общей численности немцев К., в Ошской обл. - 6,2%, в Иссык-Кульской - 1,9%. Вместе с тем расселение немцев стало более дисперсным. Немцы проживали в десятках населенных пунктов, но только примерно в 20 были преобладающей частью населения. Увеличение дисперсности проживания стало одним из существенных факторов, негативно влияв- ших на развитие их культуры. В результате усилились ассимиляционные процессы, одним из проявлений чего стало сужение сферы применения немецкого языка на бытовом и официальном уровнях.

Только с середины 50-х гг., после снятия ограничений режима спецпоселения стали выдвигаться вопросы культурного развития немцев и других репрессированных народов.

В соответствии с постановлением ЦК Компартии Киргизии от 15 октября 1956 с 1 сентября 1957 было введено обучение по желанию родителей родному языку детей немецкой национальности со 2-го класса. 5 февраля 1960 Совет Министров Киргизской ССР принял постановление "О введении обучения родному языку детей немецкой и дунганской национальностей". Но курс немецкого языка был довольно ограничен. Это, по-видимому, стало одной из причин культурно-языковой ассимиляции немецкого населения, проявления которой заметны уже при анализе данных Всесоюзной переписи населения 1959: 19,4% всех немцев К. не назвали родным языком немецкий. Ассимиляция немецкого населения в последующее время усилилась, в результате по данным переписи населения 1989 уже 36,4% немцев Киргизской ССР назвали родным не немецкий язык.

Краеугольным камнем в кадровой политике КПСС считался принцип пропорционального представительства в партийных, советских, общественных и прочих органах и организациях всех национальностей, проживавших в том или ином регионе, республике. Однако рост партийной прослойки среди немецкого этноса сдерживался, в чем сыграли свою роль деформации в национальных отношениях и неоднозначное, подчас настороженное внимание к советским немцам, характерное для послевоенных десятилетий.

С середины 1980-х гг. численность и размещение немецкого населения в К. подверглись коренным изменениям, связанным с общим кризисом, который переживало советское общество. Резко возросла миграция немцев за пределы К., прежде всего эмиграция в Германию.

Текст: Г. Кронгардт (Бишкек)