Центральная Азия: регион и его исследователи

Впервые Центральную Азию (далее ЦА) в качестве отдельного региона выделил немецкий географ и путешественник, основоположник общего землеведения Александр Гумбольдт (1841). Этим термином он обозначил все внутренние части Азиатского материка, простирающиеся между Каспийским морем на западе и довольно неопределённой границей на востоке. Более точное определение ЦА дал другой немецкий географ Фердинанд Рихтгофен, фактически разделивший регион на две части. Собственно ЦА, по Рихтгофену, охватывает пространство от Тибета на юге до Алтая на севере и от Памира на западе до Хингана на востоке. Арало-Каспийскую низменность Рихтгофен отнёс к переходному поясу. В советской географической традиции проводилось разделение всего центральноазиатского региона на Среднюю Азию (республики Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Казахстан) и Центральную Азию (Монголия и Западный Китай, включая Тибет). Тот же подход в значительной мере сохранился и в 1990-х – начале 2000‑х гг.

Впервые Центральную Азию (далее ЦА) в качестве отдельного региона выделил немецкий географ и путешественник, основоположник общего землеведения Александр Гумбольдт (1841). Этим термином он обозначил все внутренние части Азиатского материка, простирающиеся между Каспийским морем на западе и довольно неопределённой границей на востоке. Более точное определение ЦА дал другой немецкий географ Фердинанд Рихтгофен, фактически разделивший регион на две части. Собственно ЦА, по Рихтгофену, охватывает пространство от Тибета на юге до Алтая на севере и от Памира на западе до Хингана на востоке. Арало-Каспийскую низменность Рихтгофен отнёс к переходному поясу. В советской географической традиции проводилось разделение всего центральноазиатского региона на Среднюю Азию (республики Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Казахстан) и Центральную Азию (Монголия и Западный Китай, включая Тибет). Тот же подход в значительной мере сохранился и в 1990-х – начале 2000‑х гг.В то же время в современной России в последние годы получило широкое распространение западное толкование термина ЦА, восходящее к определению Гумбольдта. Согласно авторитетному изданию ЮНЕСКО “History of civilizations of Central Asia” (Vol. I. Paris: UNESCO Publishing, 1992), ЦА представляет собой территории, лежащие в пределах границ Афганистана, северо-восточного Ирана, Пакистана, Северной Индии, западной части Китая, Монголии и среднеазиатских республик бывшего СССР.

ЦА, которую изучали русские экспедиции в XIX – начале ХХ века, это, строго говоря, Китайская ЦА – Монголия, Западный Китай (Китайский Туркестан) и Тибет, входившие тогда в состав Китайской империи. Этот регион в англоязычной литературе также нередко называют Внутренней или Горной Азией (InnerAsia, HighAsia).

Общая площадь ЦА составляет около 6 млн. кв. км. Поверхность её образуют многочисленные щебнистые или песчаные равнины, окаймлённые или пересечённые горными хребтами. По своему рельефу ЦА разделяется на три пояса, простирающихся с запада на восток:

1) северный горный пояс. Главные горные системы: Тянь-Шань, Монгольский Алтай и Хангай;

2) средний пояс равнин – пустыня Гоби (Шамо) и Кашгарская впадина, занятая пустыней Такла Макан;

3) Тибетское нагорье (преобладающие высоты 4-5 тыс. м), ограниченное: Гималаями на юге, Каракорумом на западе, Куньлунем на севере и Сино-Тибетскими горами на востоке.

В ЦА берут начало крупнейшие реки Азии – Хуанхэ, Янцзы, Меконг, Салуин, Брахмапутра, Инд, Амур и др. Имеется множество озёр, самое крупное из которых высокогорное озеро Кукунор (4 200 кв. км).

Начало систематическому исследованию ЦА положили два путешествия в область Тянь-Шаня – «Небесных гор» – в 1856 и 1857 гг. П.П. Семёнова, более известного как Семёнов Тян-Шанский (1827–1914). Семёнов провёл первое комплексное исследование этой горной системы, и его метод был с успехом использован в дальнейшем другими русскими путешественниками.

Возможность для организаций экспедиций в ЦА Императорское Русское географическое общество получило лишь после заключения между Россией и Китаем Тяньцзинского и Пекинского договоров (1858 и 1860 гг.). Первоначально, однако, это были кратковременные поездки для общего ознакомления с природными особенностями областей вблизи российской границы (Монголия, Маньчжурия). Эпоха больших – многолетних – экспедиций в ЦА, охвативших своими маршрутами огромные территории внутри материка, началась в 1870 г., когда Н.М. Пржевальский отправился в своё первое путешествие по Монголии и Китаю.

Период наиболее интенсивных исследований ЦА русскими экспедициями приходится на 1870-е – 1890-е годы. Наибольший вклад в дело научного освоения региона внесла блестящая плеяда путешественников – Н.М. Пржевальский, М.В. Певцов, Г.Н. Потанин, Г.Е. Грум-Гржимайло, В.А. Обручев, П.К. Козлов, первооткрыватели и первопроходцы многих труднодоступных областей ЦА. Инициатором и организатором всех экспедиций по ЦА неизменно выступало Русское Географическое Общество, созданное в С.-Петербурге в 1845 г.

Н.М. Пржевальский – самый выдающийся из русских исследователей Центральной Азии. С 1870 по 1885 год он совершил четыре больших экспедиции по Монголии, Китаю и северным окраинам Тибета. В результате этих путешествий были впервые подробно исследованы фактически неизвестные тогда районы бассейна Тарима и Северного Тибета и разведаны большие области Центральной Азии. Пржевальский произвёл съёмку более чем 30 тыс. км пройденного им пути и астрономически определил сотни высот и местностей, дав точную их привязку к географическим картам. Помимо того, ему удалось собрать обширные минералогические, ботанические и зоологические коллекции.

Он открыл и описал дикого верблюда, дикую лошадь – Джунгарского скакуна (лошадь Пржевальского) и другие виды позвоночных.

Научные результаты экспедиций Пржевальского изложены им в ряде книг, дающих яркую картину природы и характеристики рельефа, климата, рек, озёр исследованных территорий. Именем Пржевальского названы город на берегу Иссык-Куля (Каракол), хребет в системе Куньлуня, ледник на Алтае, а также ряд видов животных и растений, открытых путешественником.

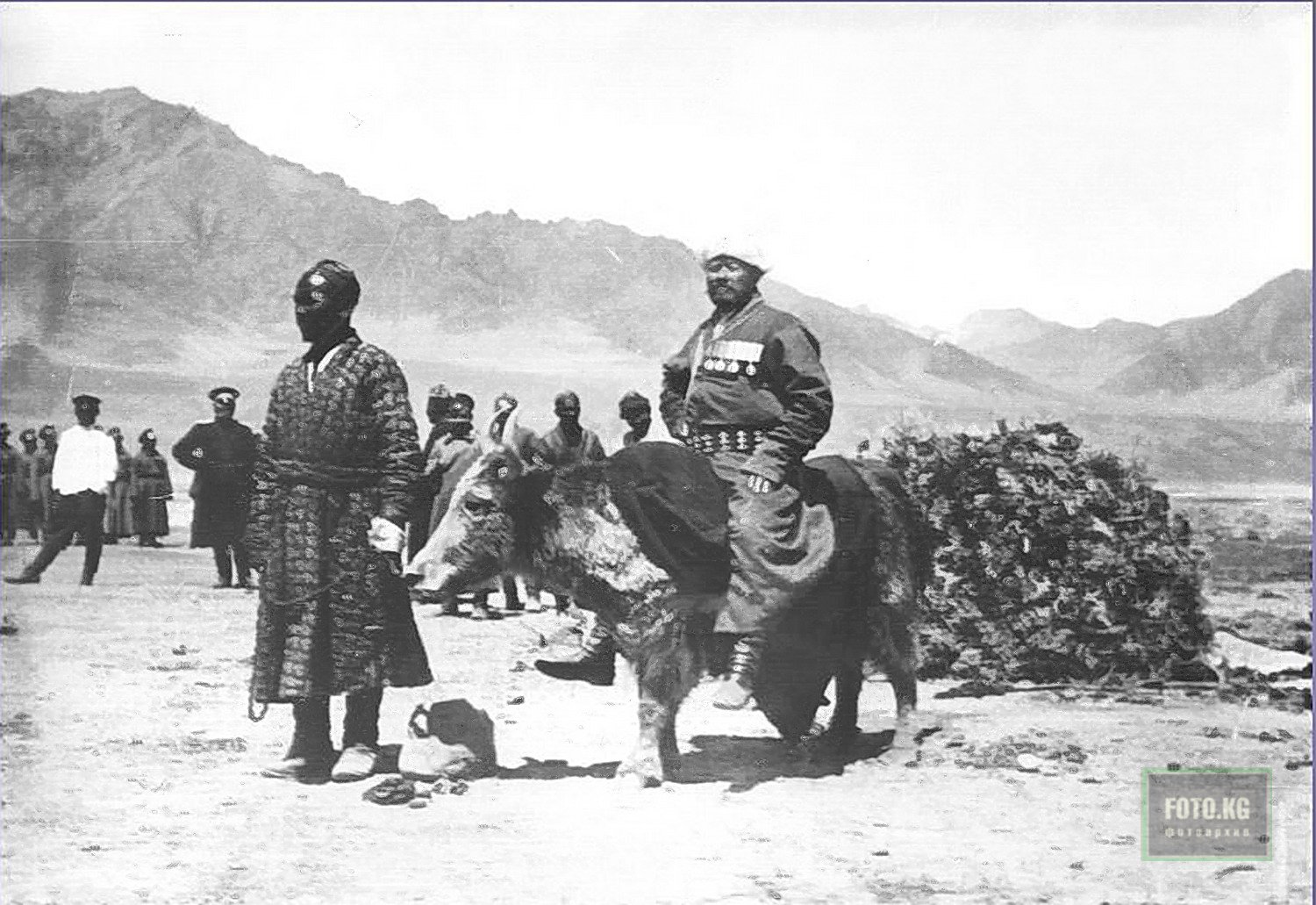

Будучи офицером русской армии, Пржевальский неизменно путешествовал с военным конвоем из казаков (русских и бурят), а в снаряжении его экспедиций, наряду с РГО, участвовало также военное ведомство (Генеральный Штаб), которое таким образом получало возможность собирать сведения о сопредельных с Россией странах.

Свои путешествия Пржевальский скромно называл «научными рекогносцировками», считая, что ими он лишь прокладывает путь вглубь Азии будущим «более подготовленным и более специальным наблюдателям».

В отличие от Пржевальского, путешествовавший по Центральной Азии в 1870–1890-е гг. Г.Н. Потанин, конвоя не имел, ездил в гражданской одежде и с женой, подолгу жил в одном месте. Он умел расположить к себе людей и завоевать их доверие, что помогало ему в изучении быта и нравов азиатских народов.

Потанин совершил пять больших путешествий по Монголии, Китаю и восточной окраине Тибета. В честь Потанина названы один из хребтов Наньшаня и крупнейший долинный ледник Монгольского Алтая.

После смерти Пржевальского в 1888 году исследование Центральной Азии продолжили его спутники – М.В. Певцов, В.И. Роборовский и П.К. Козлов, которые также были военными.

М.В. Певцов наиболее детально изучал систему Куньлуня – гигантской горной страны, «позвоночного столба Азии», и лежащую к северу от неё Кашгарию.

В.И. Роборовский прославился в основном своим путешествием в Наньшань и Восточный Тянь-Шань в 1893–1895 годах. Следуя Певцову, Роборовский «рекогносцировочные» маршрутные исследования сочетал с организацией узловых баз, откуда осуществлялись радиальные и кольцевые маршруты. Ему первому удалось создание стационарных пунктов, где регулярно вели записи его спутники.

П.К. Козлов – наиболее последовательный ученик Пржевальского, усвоивший и развивший методы его работы.

Своё первое путешествие П.К. Козлов совершил в составе Четвёртой экспедиции Пржевальского в 1883–1885 годах; второе – под началом М.В. Певцова, третье, известное как «Экспедиция спутников Пржевальского», в качестве первого помощника её начальника В.И. Роборовского.

После такой основательной подготовки П.К. Козлов осуществил три самостоятельные экспедиции – Монголо-Тибетскую (1899–1901), Монголо-Сычуаньскую (1907–1909) и Монгольскую (1923–1926). В последнем путешествии П.К. Козлова принимала также участие его жена, известный орнитолог Е.В. Козлова-Пушкарёва.

В исследовании Центральной Азии Козлова более всего привлекали проблемы географии и естествознания. Им была подробно исследована в гидрологическом отношении область низовья Эдзин-гола и озёрами Сого-нор и Гашун-нор, проведены первые лимнологические работы на озере Куку-нор.

Первым из европейцев П.К. Козлов посетил и описал северо-восточный угол Тибетского нагорья – провинции Амдо и Кам, район северной Гоби у долины Холт, обстоятельно изучил юго-восточный Хангай, собрал богатые естественно-географические коллекции, включающие в себя очень ценные новые виды и роды животных и растений.

Однако, всемирную славу путешественнику принесли прежде всего его сенсационные археологические открытия, сделанные в ходе раскопок «мёртвого города» Хара-хото на окраине Гоби (1908) и курганов-могильников в Ноин-уле, к северу от Улан-Батора (1924–1925).

Уникальные археологические находки П.К. Козлова хранятся в Эрмитаже, этнографические предметы, включая образцы буддийской иконографии, – в Российском этнографическом музее (РЭМ) и Музее антропологии и этнографии (МАЭ). Зоологические и ботанические коллекции сосредоточены в Зоологическом музее и Ботаническом Саду, где находятся аналогичные коллекции других русских путешественников.

Немалый вклад в изучение ЦА внесли и западные путешественники, в книгах которых можно найти ценные географические, исторические и этнографические сведения. Особого упоминания заслуживает целая плеяда исследователей Тибета. В 1-ой половине XIX века – это англичане: Т. Маннинг, посетивший в 1811 г. Лхасу и Гьянцзе, и В. Муркрофт (W. Moorcroft), который, по некоторым сведениям, прожил в Лхасе 12 лет, Г. и Р. Стрэчи (H. and R. Strachey, 1846–1848); французские миссионеры-лазаристы Э. Гюк (E. Huc) и Ж. Габе (J. Gabet) (1844–1846), немецкие путешественники братья Герман, Адольф и Роберт Шлагинтвейт (1855–1857). Во 2-й половине XIX в., после того как Тибет (владения Далай-ламы) стал совершенно недоступным для европейцев, исследования велись в основном на территории Китая отдельными путешественниками, среди которых следует упомянуть американских геологов Р. Помпелли (R. Pumpelli) и А. Давида (1846), немецкого геолога Ф. Рихтгофена (1868–1872), венгра гр. Сечении (1877–1880), американского дипломата В. Рокхила (W. Rockhill) (1889, 1891), французов Г. Бонвало и Генриха Орлеанского (G. Bonvalot, Henry d’Orlean, 1889–1890), Ж. Дютрей де Ренса и Ф. Гренара (J.L. Dutreil de Rins, F. Grenard, 1892). В 1860-е – 1890-е гг. по инициативе Геодезической службы Индии (Great Trigonometrical Survey) в Тибет из Гималаев под видом паломников засылались специально обученные разведчики, так называемые «пандиты» (Наин Синг, Кишен Синг и др.), занимавшиеся маршрутной съёмкой и др. инструментальными наблюдениями. Их работа внесла большой вклад в картографию ЦА. Картами, составленными на основе съёмок «пандитов», пользовались и русские путешественники, в том числе Н.М. Пржевальский.

Три путешествия по Тибету (в 1893–1896, 1899–1901, и 1905–1908) совершил выдающийся шведский путешественник Свен Гедин (Sven Hedin, 1865–1952). Первые две экспедиции, принёсшие Гедину мировую славу, были осуществлены с территории русской Средней Азии при поддержке царского правительства. С. Гедин активно сотрудничал с РГО, неоднократно выступал в стенах Общества в Петербурге (Более подробно о С. Гедине и его контактах с Россией см.: А.И. Андреев. Русские письма из архива Свена Гедина в Стокгольме // Ариаварта (С.-Петербург). 1997 (1). С. 28-76).

В 1920-е гг. Музей естественной истории в Нью-Йорке организовал несколько экспедиций по ЦА (Северный Китай, Внутренняя Монголия, южная Гоби в пределах МНР), во главе с палеонтологом Роем Чэпменом Эндрюсом (Roy Chapman Andrews, 1884–1960). Полевыми геологическими и палеонтологическими исследованиями в Монголии занимались также сотрудники Эндрюса Ч.Р. Берки, Ф.К. Моррис и археолог Генри Осборн. Добытый этими исследователями материал имел большое научное значение. Труды экспедиций Р. Эндрюса были опубликованы в 1930-е гг. в 4-х томном издании в серии “Natural History of Central Asia”.

Две самые крупные экспедиции по ЦА в предвоенные годы, получившие большой резонанс в мировой прессе – это китайско-шведская экспедиция Свена Гедина (1926–1935) и Азиатская автомобильная экспедиция Андре Ситроена (1931–1932) при участии группы учёных (археологи, историки, геологи), кинематографистов и одного русского художника-эмигранта А.Е. Яковлева.