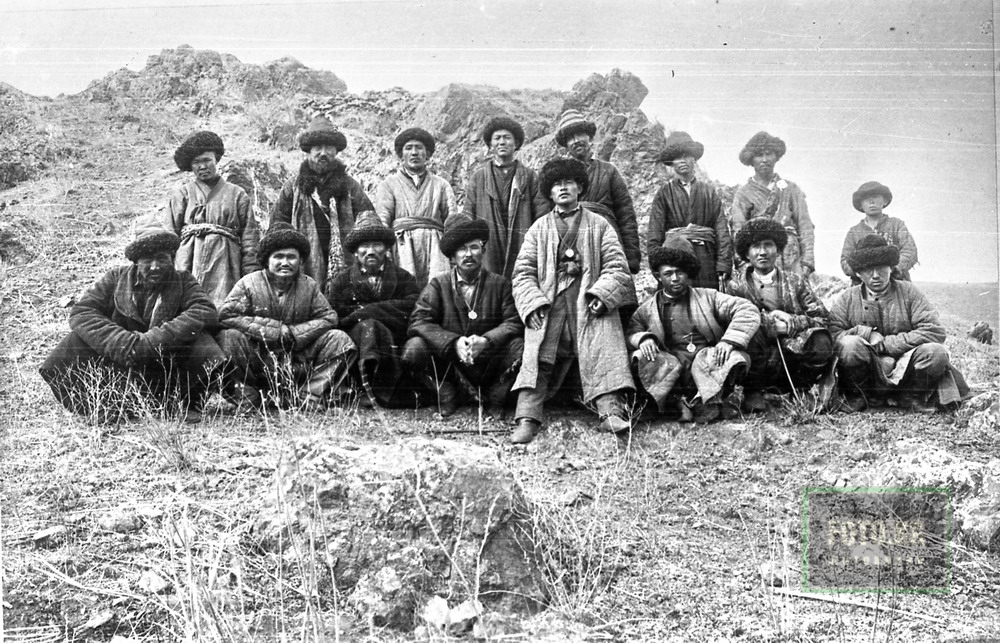

Манапство. Бай в национальной одежде.

Портрет бая. Фото: 1933г

Портрет бая. Фото: 1933гАннотация: Портрет бая (кулака) в национальной одежде.

Информационная справка: Феодальная верхушка киргизского общества присвоила себе главным образом право распоряжения территорией кочевий. Манапы устанавливали границы кочевания для подвластных им групп кочевников, определяли порядок пользования теми или иными пастбищами. Пользуясь захваченным ими правом распоряжаться общинными землями, манапы установили особенно строгий контроль над наиболее ценными пастбищами: долиной р. Сусамыра, районом вокруг оз. Сон-Куль и др. Широко известными пастбищами в Алайской долине фактически владели крупная родоправительница Курманджан-датха и ее сыновья.

Захват общинных земель происходил и путем образования феодальной собственности в формах, аналогичных земледельческому феодальному обществу. Отдельные манапы объявляли некоторые урочища своей личной собственностью (корук). Лучшие из этих урочищ, иногда участки леса, огораживались глинобитными дувалами и охранялись; в них никому не разрешалось пользоваться деревьями, охотиться и т. д.

Богатейшие и наиболее посещаемые кочевниками пастбища крупные манапы превратили в источник доходов. За пастьбу скота они взимали натуральные поборы, своеобразную ренту в виде скота, носившую название от май (т. е. побор за траву). Взимались также поборы за прогон скота через мосты и даже через территорию, на которую распространялась власть данного манапа. О таких поборах (их называли туяк-пул, т. е. покопытная подать), взимавшихся со скотопромышленников и торговых караванов, упоминает в своем описании Чокан Валиханов.

Источник:Российский Государственный Архив Кинофотодокументов