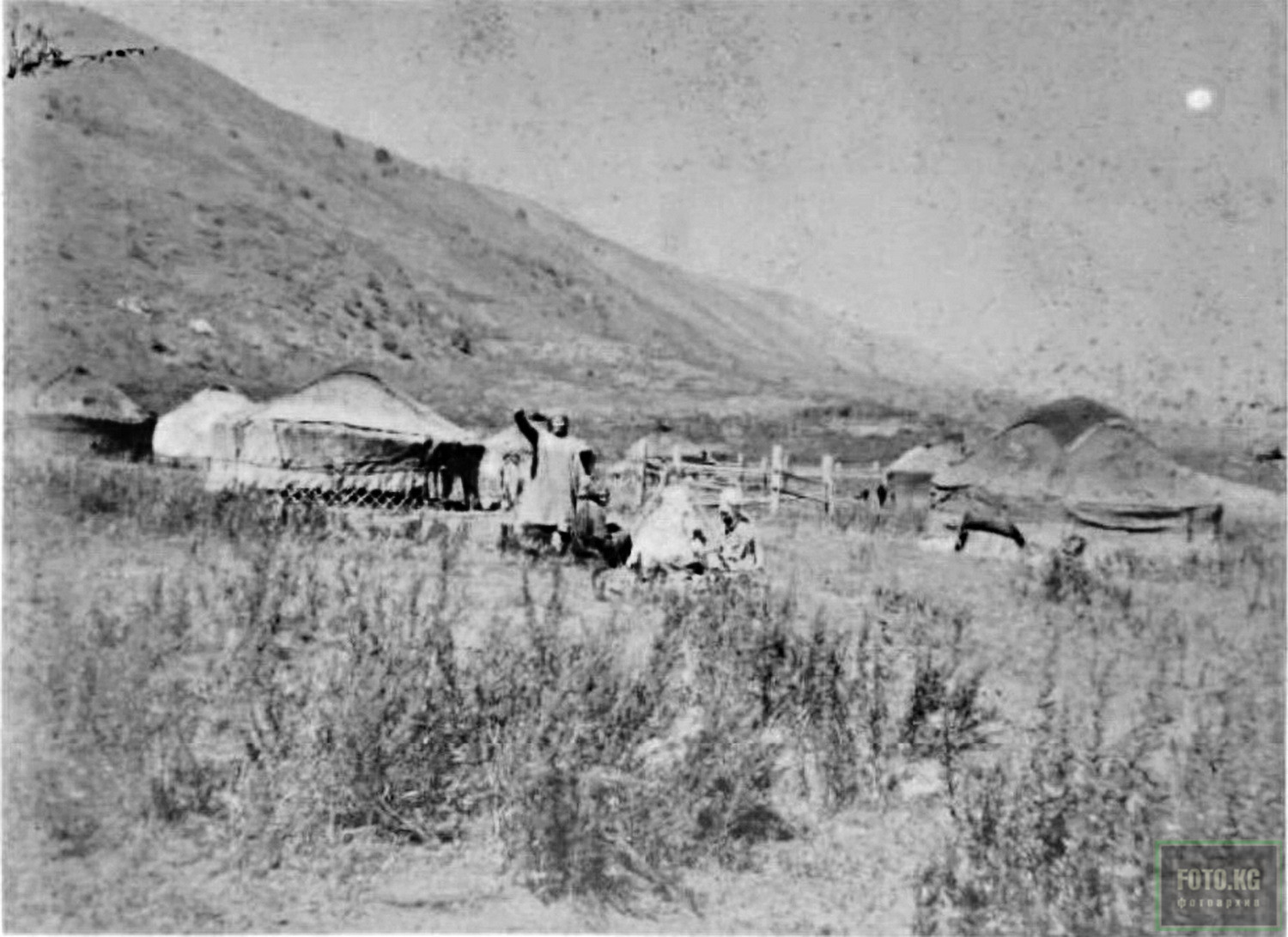

В семье табунщика Иссык-Кульского конного завода

В семье табунщика Иссык-Кульского конного завода. Фото: 1957 год

В семье табунщика Иссык-Кульского конного завода. Фото: 1957 годФото Д. Шоломовича

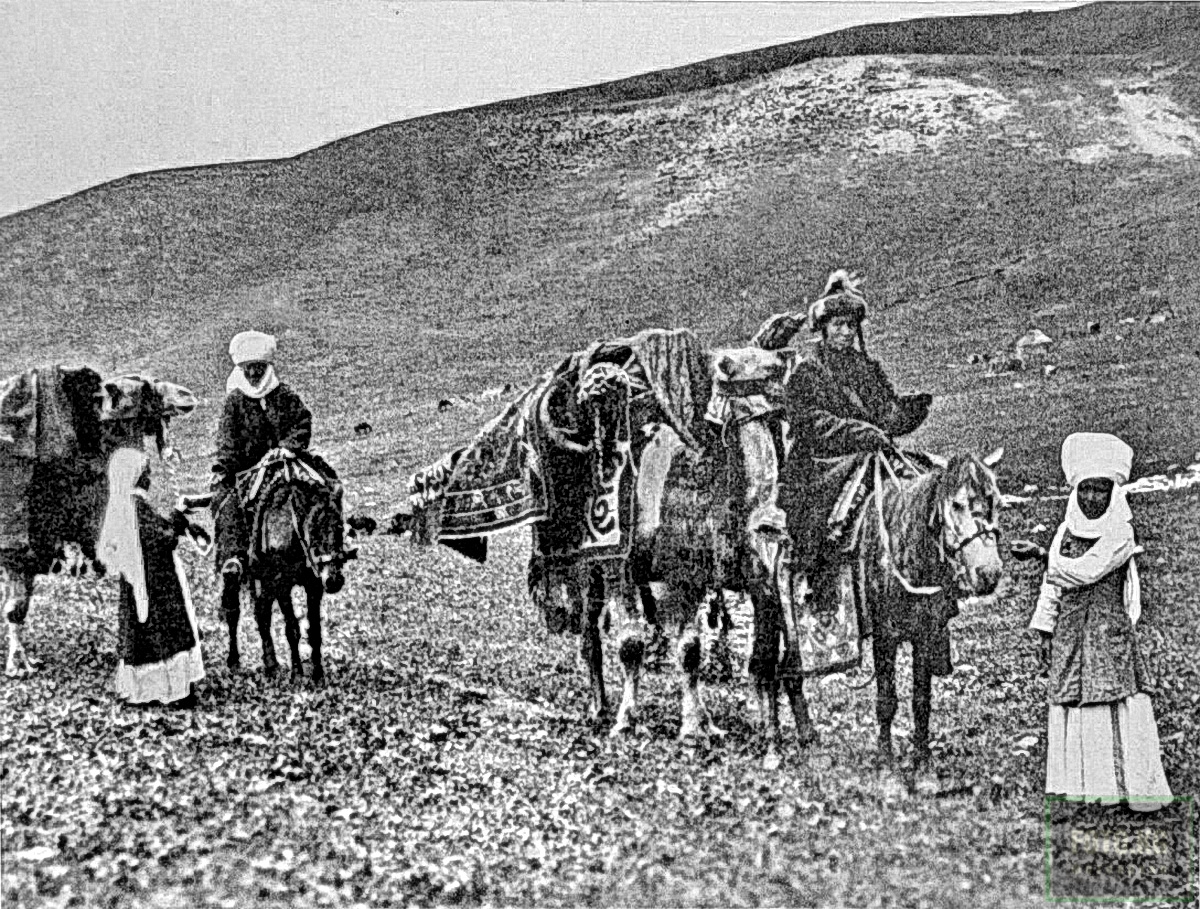

Информационная справка: Выпас скота. Выход на кочевье после суровой зимней стоянки превращался в своеобразный праздник. Все мало-мальски состоятельные скотоводы надевали самую лучшую одежду, лошадей покрывали чепраками и попонами, головы и шеи верблюдов украшались покрывалами. Навьюченные на верблюдов или лошадей части юрты и другой домашний скарб принято было покрывать коврами или яркими паласами, а наиболее дорогие вещи {самовары, сундуки, подносы) привязывать сверху. Согласно обычаю, те, которые ранее прикочевывали на место стоянки, преподносили вновь прибывшим угощение (вру у лук).

Длина кочевых путей в различных районах была неодинакова, она колебалась от нескольких десятков до 100—120 км, а местами достигала 150— 200 км. Для отдельных хозяйств дальность кочевок зависела от обеспеченности скотом.

Для выпаса каждого вида скота выбирали пастбище с соответствующим рельефом местности и определенным травостоем. Трудовые хозяйства объединяли лошадей и овец для выпаса в весенне-летний сезон. Объединяли скот чаще всего родственники, иногда — соседи. Число хозяйств, входивших в подобную кочевую группу, зависело от количества принадлежавшего им скота. Такие объединения облегчали выпас скота, охрану стад, преодоление трудных перевалов, бурных рек, позволяли более эффективно использовать пастбища. Байские хозяйства предпочитали кочевать отдельно, небольшими аилами.

В предметах, связанных с уходом за скотом, с ловлей животных, их лечением у киргизов имелось много общего с казахами.

Историческая справка: Табунщики. Табунщик имел всегда с собой аркан и шест со скользящей петлей из шерстяной веревки для ловли пасущихся лошадей. Жеребят до определенного возраста днем держали на специальной привязи. В течение дня шесть—восемь раз к ним пригоняли кобылиц для доения, а на ночь жеребят отпускали на пастбище вместе с матками. Чабан сопровождал овец верхом на лошади или на быке, на ночь он пригонял их к аилу. Ночью охрана стад возлагалась на девушек или молодых женщин. Коротая время, они пели песню, которая должна была отпугивать волков.

Техника скотоводства, хотя и представляла собой систему проверенных многовековым опытом приемов, стояла на низком уровне. Заготовка. кормов на зиму в прошлом почти совершенно не практиковалась. Несколько раньше у южных киргизов, а с конца XIX — начала XX в. и у северных под влиянием русских переселенцев начало распространяться сенокошение. Корм запасали в небольшом количестве, преимущественно для подкормки больного и истощенного скота, молодняка, а также лошадей, предназначенных для дальних поездок. Для уборки сена применяли обычно серп, но уже с начала XX в. стала распространяться русская коса-литовка (чалгы, чапкы).

Отсутствие достаточных запасов кормов на зиму ставило киргизское кочевое скотоводство в полную зависимость от стихийных явленийприроды. Большой урон скотоводству приносили эпизоотии, в частности чума, и периодически повторявшиеся массовые падежи скота (жут) от бескормицы. Скот (прежде всего овцы) погибал ранней весной оттого, что после затяжной и суровой зимы с глубокими снегами и особенно гололедицей, он не имел сил пробить ледяную корку и добыть корм.