Ферганская область

ГЕРБ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ: В серебряном щите лазуревый пояс, сопровождаемый тремя червлеными шелковичными бабочками (2 и 1). Щит увенчан древнею Царскою короною и окружен золотыми дубовыми ветвями, соединенными Александровскою лентою. [Утвержден 31 января 1890 г.]

ГЕРБ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ: В серебряном щите лазуревый пояс, сопровождаемый тремя червлеными шелковичными бабочками (2 и 1). Щит увенчан древнею Царскою короною и окружен золотыми дубовыми ветвями, соединенными Александровскою лентою. [Утвержден 31 января 1890 г.]• Ист. и лит.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание Третье, 1881 – 1913. – СПб.; Гос. типография, 1911. – Т. X. – № 6568.

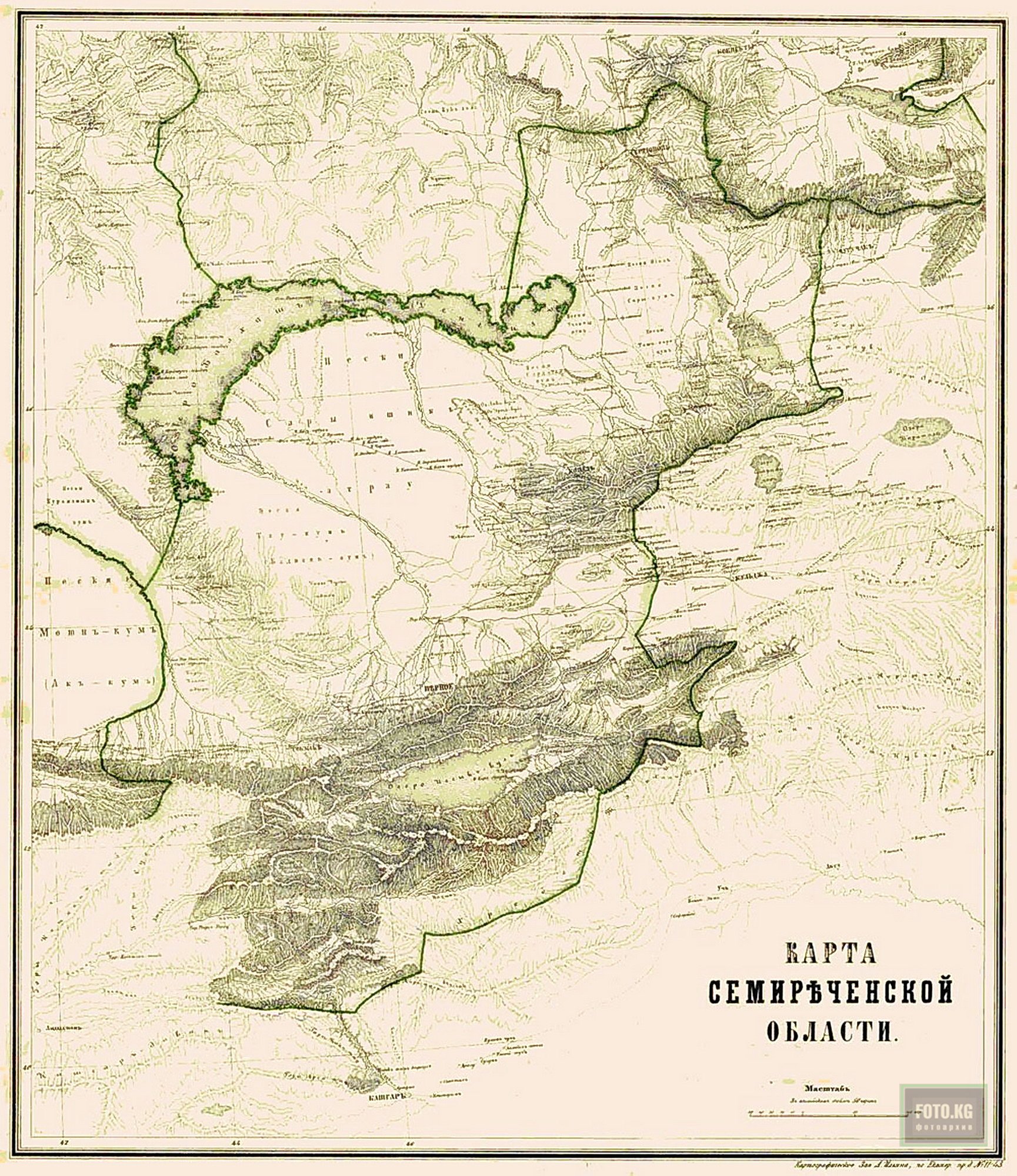

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – занимает юго-восточную часть русских владений в Средней Азии (Туркестанского генерал-губернаторства) и лежит вместе со входящим в состав ее Памиром между 37° и 42° с. ш. и 70° и 74°30' в. д. На С. и СЗ. граничит с Сыр-Дарьинской обл., на СВ. – с Семиреченской обл., на В. – с Китайской империей (Кашгар), на Ю. – с землями, расположенными в верховьях Пянджа и находящимися в сфере афганско-английского влияния, на З. – с бухарскими владениями (Вахан, Шугнан, Рошан, Дарваз и Каратегин) и с Самаркандской областью. Площадь ее – около 141.141 кв. вер. (160.141 кв. км), с 1.560.411 жителями. Разделяется на 5 уу. (Маргеланский, Андижанский, Кокандский, Наманганский, Ошский) и Памир.

ПОВЕРХНОСТЬ. В отношении рельефа Ферганская область может быть разделена на 3 части: долину Ферганы, окаймляющие долину горные хребты и Алайско-Памирское нагорье. Самой важной и культурной частью, в которой сосредоточивается почти все оседлое население, являются центральные часть области, занятая долиной, миндалевидной формы, вытянутой по широте, длиной около 300 вер., шириной (наибольшей) около 160 вер., площадью около 20.000 кв. вер. Дно Ферганской долины лежит на высоте около 1.500 фут. над уровн. моря и слегка покато с СВ. на ЮЗ., по течению р. Сыр-Дарьи, прорезывающей ее в этом направлении. Долина эта замкнута со всех сторон высокими и труднодоступными горами, за исключением лишь юго-зап. части, где расступающиеся у Ходжента для пропуска Сыр-Дарьи горы образуют удобный путь сообщения Ферганы с остальной частью Туркестанского бассейна. У подошвы гор, окаймляющих Фергану и дающих начало множеству речек, служащих в долине для орошения, тянется почти сплошная зеленая лента культурных земель, прерываемая лишь кое-где неорошенными пространствами, а иногда галечными пустынями и даже песками. Средняя часть долины, наоборот, в большей части представляет маловодную и почти необитаемую солончаково-песчаную степь, на которой местами встречаются сыпучие пески, солоноватые озера и разливы, поросшие камышами. В геологическом отношении в состав долины Ферганы входят отложения: юрские, меловые, третичные и потретичные; первые три развиты по окраинам, а последние — в середине долины. Лесс и конгломерат, принадлежащие к потретичным отложениям, распространены преимущественно у окраин расширенной части Ферганы; лесс встречается там воздушного и водного происхождения.

Окаймляющие Ферганскую долину горные хребты принадлежат к системам Тянь-Шаньской и Памиро-Алайской. С С. и СВ. ее замыкают горы, составляющие южную часть западной оконечности Тянь-Шаня, а именно Чоткальский и Ферганский хр., достигающие лишь в немногих местах снеговой линии, но труднодоступные, а местами и непроходимые. С Ю. Фергану опоясывает высокий Алайский хребет, поднимающийся на всем протяжении выше предела вечных снегов, изобилующий ледниками и достигающий отдельными вершинами свыше 20.000 фут. над ур. моря. Хребет этот из долины Ферганы представляет величественную картину как бы тройного ряда гряд, или кулис; первая гряда, самая низкая, сложена из пород третичной, меловой и юрской системы, вторая – из палеозойских известняков и сланцев, третья, самая высокая, сложена из метаморфических сланцев, гранитов, гнейсов и проч. Через Алайский хребет, через высокие перевалы ведут пути из Ферганы на Алай и Памир и в Кашгар; из первого рода перевалов замечательны: Кара-Казык (14.000 фт.), Тенгиз-Бай (11.800 фт.) и Талдык (11.600 фт.), через который ведет колесная дорога из Оша на Алай; из второго рода перевалов в особенности важен Терек-Даван (12.230 фут.), через который ведет обычный путь из Ферганы в Кашгар.

Лежащее к Ю. от Алайского хребта Алайско-Памирское нагорье имеет вид неправильного, вытянутого по меридиану, четырехугольника, расположенного в среднем на высоте от 8,5 до 13.000 фут. над ур. моря, и слагается из долины Алая, лежащей между Алайским и Заалайским хр., и Памира. Высокая долина Алая, известная во всей Средней Азии хорошими пастбищами, лежит на высоте 8,5 – 10,5 тыс. фут. н. ур. м. и составляет как бы передовой уступ Памира, отделенного от нее Заалайским хр. Этот последний еще выше и труднее проходим, чем Алайский; отдельные вершины (пик Кауфмана) поднимаются до 23 тыс. фут., а из перевалов хорошо известны лишь два: Терс-Агар (12.160 фт.) и Кызыл-Арт (14.560 фут.), через который ведет обычный путь на Памир. Приподнятое в наиболее низких своих частях на высоту 10,5 – 13 тыс. фут. н. ур. м. Памирское нагорье представляет в общем систему длинных ветвистых, более или менее плоских и широких, речных долин и озерных бассейнов, разделенных горными, часто снеговыми, кряжами и хребтами, возвышающимися своими подчас пологими скатами всего на 3 – 9 тыс. фут. над дном соседних долин. Из вершин в русской части Памира замечателен на крайнем Ю. его пик Царя Миротворца (23 тыс. фут.).

ГИДРОГРАФИЯ. В гидрографическом отношении Ферганская обл. принадлежит к бассейну Аральского м., к системам Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи. Долина Ферганы и окружающая ее горы орошаются Сыр-Дарьей, образующейся здесь из двух рек: Кара-Дарьи и Нарына, а также ее притоками: значительная часть речек, стекающих с гор, не доходит до Сыр-Дарьи и, будучи разбираема на орошение полей и садов, иссякает невдалеке от предгорий. Таким образом, наибольшее ирригационное значение имеют именно эти небольшие речки, а также Кара-Дарья и Нарын; что же касается Сыр-Дарьи, то из нее в пределах области не выведено ни одного канала. Алайская долина и Памир, из которых первая орошается р. Кизыл-су, составляющей верховья Сурхаба-Вахша, а второй – несколькими реками, направляющимися с В. на З. к Пянджу, принадлежат к бассейну Аму-Дарьи.

КЛИМАТ. Климатические условия Ферганской обл., будучи весьма разнообразными ввиду разнообразия устройства поверхности, расположенной на высоте от 1.500 до 23.000 фут. н. ур. м., имеют в общем все отличительные свойства континентального климата. Холодная зима, очень жаркое лето, сухость воздуха, небольшая облачность, резкие колебания температуры между днем и ночью и незначительное количество атмосферных осадков являются характерными его чертами. Весна в Ферганской долине наступает в начале марта, а нередко и в феврале, в мае уже наблюдаются жары, достигающие наибольшей интенсивности в июне и июле, когда температура колеблется ок. 30°по Ц. в тени, а почва на солнце нагревается до 70° по Ц.; сент. и окт., когда жара спадает, являются самыми приятными месяцами в году; первые заморозки наступают обыкновенно в октябре или даже в конце сент. Небо в течение лета большей частью безоблачное; осадки с мая по окт. – ничтожны. Зима в долине непостоянная; снег выпадает не часто и скоро тает, хотя непродолжительные морозы временами достигают 20 и даже более градусов. Предгорья и средней высоты межгорные долины отличаются более холодным климатом, причем здесь выпадает и большее количество осадков, а Памирское нагорье имеет почти все черты стран, лежащих на побережье Ледовитого океана. Средняя температура года этой части Ферганской обл., лежащей на широте Сицилии, равняется приблизительно температуре Колы и Мезени, а морозы в зимнее время достигают величины, наблюдаемой лишь в самых холодных местностях Сибири. Осадки на Памире выпадают в ничтожном количеств. Особенностями местного климата являются пыльные туманы и запад. и юго-зап. ветры, врывающиеся в долину через узкий проход из степей Средней Азия; нередко в летнее время ветер этот сопровождается высокой температурой (гарм-силь), сильно вредит культурным растениям и неблагоприятно отражается на животных. Сухие пыльные туманы (бус) бывают обыкновенно летом и в начале осени; масса лессовой пыли, оседающей после таких туманов, раздражает глаза и дыхательные органы животных и вредит растениям.

ФЛОРА И ФАУНА. Растительность Ферганской обл. ввиду разнообразия условий последней отличается большим разнообразием; в ней сосредоточены представители флоры почти всего Туркестана, причем, однако, типичные пустынно-степные формы, столь характерные для степей этого края, имеют в Фергане сравнительно ограниченное распространение. До высоты 2 тыс. фут. н. ур. м преобладает в большинстве местностей культурная растительность; лишь там, где нет орошения, развиты пески или солончаки и господствует степная флора. Пояс от 2 до 6 тыс. фут. характеризуется развитием зарослей лиственных пород, а местами и настоящих широколиственных лесов, состоящих из грецкого ореха, тополя, ивы, березы, клена, яблони, груши, фисташника, абрикоса, миндаля и пр. Из кустарников здесь встречаются: вишня, облепиха, боярышник, шиповник и гребенщик (Tamarix). Особенно характерными являются леса грецкого ореха, развитые по склонам гор в восточной части Ферганской обл., и заросли фисташки. Выше 6 тыс. фут. до 10 тыс. фут. простирается пояс хвойных лесов и зарослей, состоящих из арчи (Juniperus excelsa), ели и пихты. Выше 10 тыс. фут. господствует луговая растительность со значительной примесью, а местами и с преобладанием степных форм. Травянистая растительность достигает пышного развития на Алае, куда на короткое лето стекаются кочевники со своими стадами. Скудная флора Памира имеет степной характер; во многих местах здесь растет в изобилии полукустарник «терескен» (Eurotia), служащий топливом; на западной окраине нагорья, где местность понижается и переходит в горную страну, по ущельям рек появляются древесные заросли. Общая площадь горных лесов Ферганской обл. простирается до 869.732 дес., из которых 330.496 находятся собственно под лесом, 206.142 заняты рединами и 168.983 дес. – полянами и безлесными местами. Из общего количества лесной площади снято на план и устроено 143.762 дес. Леса вследствие недоступности, малой пригодности большей части составляющих их пород для строительных потребностей, а также небольшого роста и редких деревьев эксплуатируются весьма слабо и дают ничтожный доход (в 1899 г. – 16.756 р.). Исключение составляют ореховые леса Андижанского и Наманганского уу., которые дают хороший строительный материал, массу плодов и ореховые наплывы, продаваемые по очень высокой цене. Современные леса составляют лишь небольшую часть тех, которые в прежние времена покрывали все склоны гор и спускались почти до дна долины; в течение веков лесоистребление достигло очень больших размеров, что, между прочим, вызвало сильное размывание склонов, лишенных связывающего влияния древесных корней.

Фауна долины Ферганы и низких и средних горизонтов гор носит характер, одинаковый с другими частями Средней Азии, с той лишь разницей, что степные формы здесь развиты слабее сравнительно со степными пространствами, расстилающимися к З. от Феоганской области. Из характерных животных можно назвать тигра (в Андижанском и Наманганском уездах), барса, дикого кабана, марала (cervus maral), медведя и проч. Нагорья Алая и в особенности Памира отличаются многими интересными видами, из которых некоторые близки к тибетским; там обитают огромные горные бараны (Ovis Poli, О. Ammon), горные козлы, медведи, лисицы и волки и т. п.; из домашних животных на Памире в особенности замечателен як (Poephagus grunniens), дающий молочные продукты и представляющий единственное животное, пригодное для езды и перевозки тяжестей на больших высотах.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ. Минеральные богатства Ферганской обл. мало обследованы и слабо эксплуатируются. В пределах края встречаются бирюза, золото, серебро, медь, свинец, железо, сера, мрамор, гипс, селитра, соль, нефть, озокерит, графит и проч. Из этих ископаемых заслуживают наибольшего внимания, по-видимому, месторождения нефти, каменного угля и соли. Нефть выходит наружу во многих местах на окраинах области и давно уже добывается в небольших размерах; более или менее правильная разработка нефтяных месторождений началась лишь в конце 1901 г. Каменный уголь встречается также во многих местах; качества его не высоки, но тем не менее он идет на топливо в небольшом количестве. Из минеральных источников замечательны Хазрет-Аюбские (в Андижанском у. близ сел. Джелалабад), теплые (14°); в одном из них, по преданию, исцелился Иов. С 1885 г. здесь устроена санитарная станция, а на время сезона открывается лазарет на 25 чел. Из оз. Ак-сыкент (в Наманганском у.) добывается несколько сот тыс. пуд. соли; к озеру ежегодно стекается несколько сот больных туземцев для лечения залегающей на дне его грязью.

НАСЕЛЕНИЕ. Население Ферганской обл. группируется преимущественно в долине Ферганы, где у подошвы гор почти непрерывной лентой тянутся густо населенные культурные оазисы; плотность населения в оазисах местами не уступает той, которая наблюдается в Англии. Горы населены значительно слабее, а высокогорные местности – Алай и Памир – почти совершенно безлюдны. В общем на 1 кв. км приходится во всей Ферганской обл. с Памиром 9,7 чел., в области без Памира – 17 чел., в культурных оазисах – не менее 135 чел.; на Памирах на 1 жителя приходится около 26 кв. км пространства. Без Памира Ферганская обл. – наиболее плотно населенная из областей Туркестана.

В этнографическом отношении население Ферганской обл. является результатом смешения на почве борьбы арийцев с тюрко-монголами. Арийцы, составлявшие с незапамятных времен коренных жителей Ферганы, в течение ряда веков были подчиняемы последовательно китайцами, арабами, монголами, узбеками и киргизами, в результате чего аборигены страны – таджики – смешались с завоевателями, образовав особую народность (сарты), или были оттеснены в горы, где остатки их сохранились до сих пор. В настоящее время главнейшие народности, населяющие Ферганскую обл. – сарты, узбеки, таджики и кара-киргизы. Приблизительное понятие о численности их можно получить из данных по Маргеланскому у. с гор. Маргеланом (333.400 жит.): русские составляют здесь 0,3 %, сарты – 50,0, узбеки – 4,4, тюрки – 3, кара-киргизы – 18,3, кипчаки – 0,8, кара-калпаки – 1,7, кашгары (вероятно, те же сарты) – 10, таджики – 10,2; остальные – цыгане, евреи и арабы. Русских, за исключением войск, проживало в обл. к 1 янв. 1900 г. 9.750 чел. Первое русское поселение было образовано в 1893 г. (Покровское). К началу 1900 г. в Ферганской долине имелось 5 русских поселений, с 566 двор. и 2.119 жит. В течение 1900 г. прибавилось еще 1 поселение. Вся масса населения, за исключением русских, исповедует ислам; таджики относятся к последователям шиитского толка, а остальные – суннитского.

ЭКОНОМИКА. Основной промысел населения – сельское хозяйство, именно земледелие, так как скотоводство вследствие недостатка лугов, пастбищ и вообще кормов развито в Ферганской области сравнительно слабо. Почти неизбежным условием для успешного занятия земледелием при особенностях местного климата является искусственное орошение культурных земель; некоторые посевы (так наз. богарные) производятся в горах под дождь, но они часто не оправдывают надежд. По приблизительному подсчету общее количество обрабатываемой земли в Ферганской обл. достигает 860.000 дес., из которых ок. 636.000 дес. постоянно обрабатываемой и ок. 191.000 дес. перелогов, т. е. земель, для орошения которых воды хватает не каждый год. Площадь земель неорошаемых и обрабатываемых под дождь составляет приблизительно 154.000 дес. В среднем на каждого сельского жителя в Фергане приходится 0,65 дес. культурной земли, из числа которой почти 1/3 – перелоги. Количество это с каждым годом уменьшается, так как ежегодно сельское население увеличивается тысяч на 20. Такое малоземелье при плодородии почвы создало весьма высокие цены на землю, местами доходящие до 1.200 руб. за дес.

Из хлебных растений высеваются: пшеница оз. и яровая, рис, джугара, ячмень и просо. Посевы картофеля ничтожны. Из других полевых растений высевают кунжут, лен, рыжик, мак, различные бобовые растения, табак, люцерну и в особенности хлопчатник, который разводится в весьма значительных размерах и дает большие барыши населению. В 1899 г. под американским хлопчатником в Ферганской области было 144.444 дес., под местным – 10.839, а всего 155.283 дес., давших около 9.038 тыс. пуд. сырца, или свыше 2.895.900 пуд. чистого волокна. В 1900 г. под хлопчатником было 188.700 дес. со сбором 3.899.700 пуд. чистого волокна. В 1901 г. – 232.500 дес. с урожаем 3.135.000 пуд. (урожай ниже среднего). Наибольшая площадь засевается хлопчатником в Андижанском у., наименьшая – в Ошском. Хлопок очищается от семян на водяных или паровых заводах; в 1880 г. таких заводов было 2, в 1890 – 21, в 1899 г. – 93. Стоимость получаемого ежегодно хлопкового волокна составляет не менее 30 млн. руб.

Важное значение для продовольствия населения имеет разведение огородных овощей, арбузов и в особенности дынь. Из плодовых деревьев разводятся абрикосы, персики, яблоки, груши, сливы, айва, грецкий орех, миндаль, винные ягоды, вишни и виноград; наибольшее значение имеют абрикосы, персики, айва и виноград. Площадь виноградных насаждений в 1899 г. занимала 6.463 дес., с которых собрано 1.686.000 пуд. винограда. Незначительное количество винограда перерабатывается на спирт и вино, большая же часть потребляется в свежем виде или в виде изюма. В 1899 г. вина выделано – исключительно в городах, где имеется русское население, – 13.620 вед.

Шелководство, которое лет 20 тому назад вследствие развития болезней шелкопряда стало быстро клониться к упадку, ныне благодаря мерам, принятым для обновления грены, начинает снова развиваться. Получаемые коконы, удовлетворяя местным потребностям, служат в то же время довольно значительным предметом вывоза в Марсель. Воспитание шелкопряда и в особенности размотка шелка ведутся примитивно. В 1899 г. получено 80.400 пуд. коконов, стоимостью ок. 667.000 р. Вывоз за границу сухих коконов, составивший в том же году ок. 9.000 пуд., на 350.000 руб., поднялся в 1900 г. до 17.000 пуд., стоимостью в 600.000 руб.

Скотоводство не удовлетворяет нужд местного населения; значительная часть скота пригоняется в Ферганскую обл. из других местностей, в особенности из Сыр-Дарьинской и Семиреченской обл. В 1899 г. в области насчитывалось лошадей 359.000, рабоч. волов 176.000, крупного рогат, скота 263.500 гол., верблюдов 24.000, ослов 20.000, овец 1.027.000, коз 312.500. Значительная часть киргизов с наступлением лета перекочевывает со своими стадами в горы, главным образом на Алай. На Памире единственным занятием кочующих здесь в небольшом количестве киргизов является скотоводство.

Фабрично-заводская промышленность развита слабо. За исключением вышепомянутых 93 хлопкоочистительных заводов, в области (1899) имеется всего 14 более или менее крупных промышленных заведений (2 водочные, 3 пивоваренные, 7 кожевенных и 2 кишечных завода), с производством на 620.000 руб., при 621 рабоч. На хлопкоочистительных заводах в том же году получено 2.895.900 пуд. чистого волокна; рабочих на них было 3.805; выручка за очистку и прессовку хлопка составила около 889.000 руб. Вся остальная масса местных промышленных заведений является мелкими кустарно-ремесленными предприятиями, производительность которых весьма невелика; так, производительность 9.500 промышленных заведений, существовавших в 1899 г. в Ферганской обл. (за исключ. хлопкоочистительных заводов), составила всего 2.568.040 руб. Среди этих мелких заведений наиболее распространены мукомольные, маслобойные и ткацкие. Из местных кустарных произведений заслуживают внимания: ковры, обувь и металлическая посуда.

ТОРГОВЛЯ. Торговые обороты Ферганской обл. довольно значительны и сосредоточиваются преимущественно на операциях с хлопком; множество фирм и контор оперируют здесь с этим товаром, выдавая ссуды под будущий хлопок и скупая его на базарах у скупщиков и непосредственно у плантаторов. Главнейшие предметы вывоза из области в другие местности Туркестана и Европейской России – хлопок, шелк, шелковые ткани, кишки бараньи, меха, мерлушки, обувь, кожи, ковры, халаты, шерсть, рис; главнейшие предметы ввоза – мануфактурные, металлы, галантерейные и колониальные товары, в том числе чай, зеленый и черный, до 70.000 пуд. в год (1898). В 1899 г. из Кашгара привезено товаров (кораллы, квасцы, бумажная ткань, войлок, ковры, меха и пр.) на сумму 770.250 руб., в Кашгар вывезено товаров (сахар, пряжа, металлы, ткани спички, краски и пр.) на 1.361.560 руб.

Существенное значение для развития торговли и производительных сил области имело проведение Среднеазиатской железной дор., правильное движение по которой открыто в 1899 г. Жел. дор. проходит в пределах Ферганской обл. на протяжении 222 вер., соединяя с магистральной линией Коканд, Новый Маргелан и Андижан. Почтовые тракты имеются между гг. Ош – Андижан, Наманган – Чуст – Коканд и Новый Маргелан – Наманган. Сообщения с Алаем, Памиром, Каратегином, Кашгаром и Семиречьем производятся вьючным путем, по тропинкам, идущим отчасти через высокие, доступные лишь в течение летнего времени перевалы. На Сыр-Дарье 15 паромных переправ.

Почтово-телеграф. конторами в области получено денежных и ценных пакетов и посылок на 14.857.138 руб., отправлено на 16.609.142 руб.; поступило пчт.-тлгрф. дохода 112.785 руб. (1899). Государственного поземельного налога в том же году поступило 1.769.678 руб., кибиточной подати 92.916 руб., доходов от оброчных статей и налога с богарных земель 122.000 руб., земских сборов 540.441 руб. Государственных доходов всякого рода поступило в 1899 г. 2.553.000, а с земскими сборами – 3.093.442 руб. На натуральные повинности в том же году населением затрачено труда и материалов на сумму до 407.598 руб. (исправление дорог и ирригационных сооружений). Городские доходы – 954.250 руб., расходы — 500.000 руб.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. В 1899 г. врачей (мужчин и женщин) было 14 (не считая военных), фельдшеров и фельдшериц – 36, повивальных бабок – 9, лечебных заведений – 11 (155 кроватей), аптек вольных – 3; весь расход на врачебную помощь населению составил 96.836 руб. Храмов православных имелось 7 и разрешены к постройке 3. Учебные заведения в 1899 г.: женск. прогимназия и город. 4-клас. учил. в Новом Маргелане, город. 4-кл. учил. в Коканде, 7 приход. однокл. учил., 2 женск. приход. учил. Для детей туземцев 7 начальных русско-туземных школ, с вечерними курсами для взрослых. Всего имелось 20 учебных заведений, с 918 учащимися (686 мальч. и 232 дев.). Туземных школ и учебных заведений 2.246. Мечетей 6.554, с вакуфным доходом в 194.137 руб. В г. Новом Маргелане, административном центре области и местопребывании военного губернатора, существует Ферганское медицинское общ., состоявшее в 1899 г. из 43 членов. Ферганская обл. образована в 1876 г. (19 февраля) из присоединенного к России Кокандского ханства.

Дополнение к статье: По данным окончательного подсчета переписи 1897 г. в Ферганской области было 1.572.214 жителей, из них 284.358 в городах; из городов свыше 20 тыс. жит. имели: Коканд – 81.354, Наманган – 62.017, Андижан – 47.627, Старый Маргелан – 36.490, Ош – 34.157. Более многочисленные народности: сарты – 788.989, тюрки (разные племена, без точного их обозначения) – 261.234, кара-киргизы – 201.579, узбеки – 153.780, таджики – 114.081, кашгары – 14.914, кара-калпаки – 11.056, русские – 9.842, кипчаки – 7.584. Кроме русского населения, принадлежащего к православию, за незначительными другими исключениями все население области исповедует магометанство (1.557.057 чел. или 99 %). В 1905 г. в Ферганской области числилось 1.794.700 жит.

ВОЕННЫЕ ГУБЕРНАТОРЫ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

05.03.1876 – 17.03.1877 – генерал-майор Скобелев Михаил Дмитриевич

17.03.1877 – 04.11.1883 – генерал-лейтенант Абрамов Александр Константинович

25.11.1883 – 26.11.1887 – генерал-майор Иванов Николай Александрович

26.09.1887 – 30.06.1893 – генерал-лейтенант Корольков Николай Иванович

30.06.1893 – 28.05.1898 – генерал-лейтенант Повало-Швейковский Александр Николаевич

04.07.1898 – 19.05.1901 – генерал-майор Чайковский Андрей Петрович

04.06.1901 – 10.12.1904 – генерал-майор Арандаренко Георгий Александрович

10.12.1904 – 28.07.1907 – генерал-майор Покотило Василий Иванович

23.09.1907 – 08.03.1911 – генерал-лейтенант Сусанин Владимир Николаевич

08.03.1911 – 1917 – генерал-лейтенант Гиппиус Александр Иванович.

• Ист. и лит.: Губернии Российской империи. История и руководители, 1708 – 1917. – М.; Объединенная редакция МВД РФ, 2003. – С. 472; Ферганская область.// Энциклопедический словарь. – СПб.; Изд. Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон, 1902. – Т. 35а. – С. 560 – 564; Там же, 1907. – Т. 2а.доп. – 810.