Охота киргизов. Домашние промыслы и ремесла. Охота, рыболовство, шелководство

Охота, бывшая в древности одним из основных занятий киргизов, еще в XIX в. являлась значительным подспорьем в их трудовых хозяйствах. В фольклоре сохранились воспоминания о том, что в отдельных случаях охотники снабжали мясом бедные аилы или небольшие общины. Доказательством большого значения охоты в прошлом служит киргизский народный календарь, в котором пять месяцев носят названия промысловых животных: оленя (бугу), горного козла (теке), архара (кулжа) и самца косули (чын куран, т. е. истинный куран, и жалган куран, т. е. ложный куран).

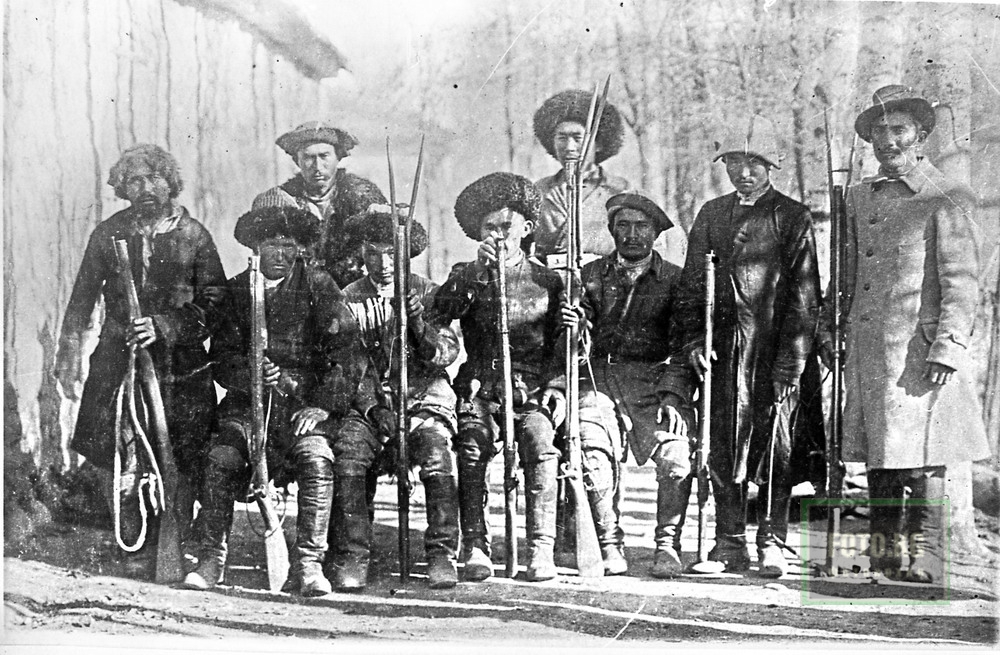

Охота, бывшая в древности одним из основных занятий киргизов, еще в XIX в. являлась значительным подспорьем в их трудовых хозяйствах. В фольклоре сохранились воспоминания о том, что в отдельных случаях охотники снабжали мясом бедные аилы или небольшие общины. Доказательством большого значения охоты в прошлом служит киргизский народный календарь, в котором пять месяцев носят названия промысловых животных: оленя (бугу), горного козла (теке), архара (кулжа) и самца косули (чын куран, т. е. истинный куран, и жалган куран, т. е. ложный куран).Охотились с ловчими птицами и с ружьями, ставили тарелочные капканы (железные) и силки. Значительное распространение до Октябрьской революции имели фитильные ружья с деревянными сошками, но уже появлялись шомпольные ружья и берданки. Объектами охоты были горные бараны, козлы, косули, медведи, волки, лисицы; в первой половине XIX в. была распространена охота на маралов, рога которых, добытые в определенное время года, высоко ценились в Китае; их скупали у киргизов китайские купцы. Киргизы славились как искусные, исключительно меткие стрелки и неутомимые охотники.

В старину на горных баранов и козлов устраивались иногда коллективные облавы (уу), напоминающие такие же способы охоты у таджиков.

Охотники, как и пастухи, для ходьбы в горах пользовались особыми приспособлениями из конских копыт (тай ту як), которые пристегивались к подошвам сапог. У них были «ступающие»,круглой или четырехугольной формы, лыжи (жапкак) и железные приспособления типа «кошек» (темир чокой) для ходьбы по скалам.

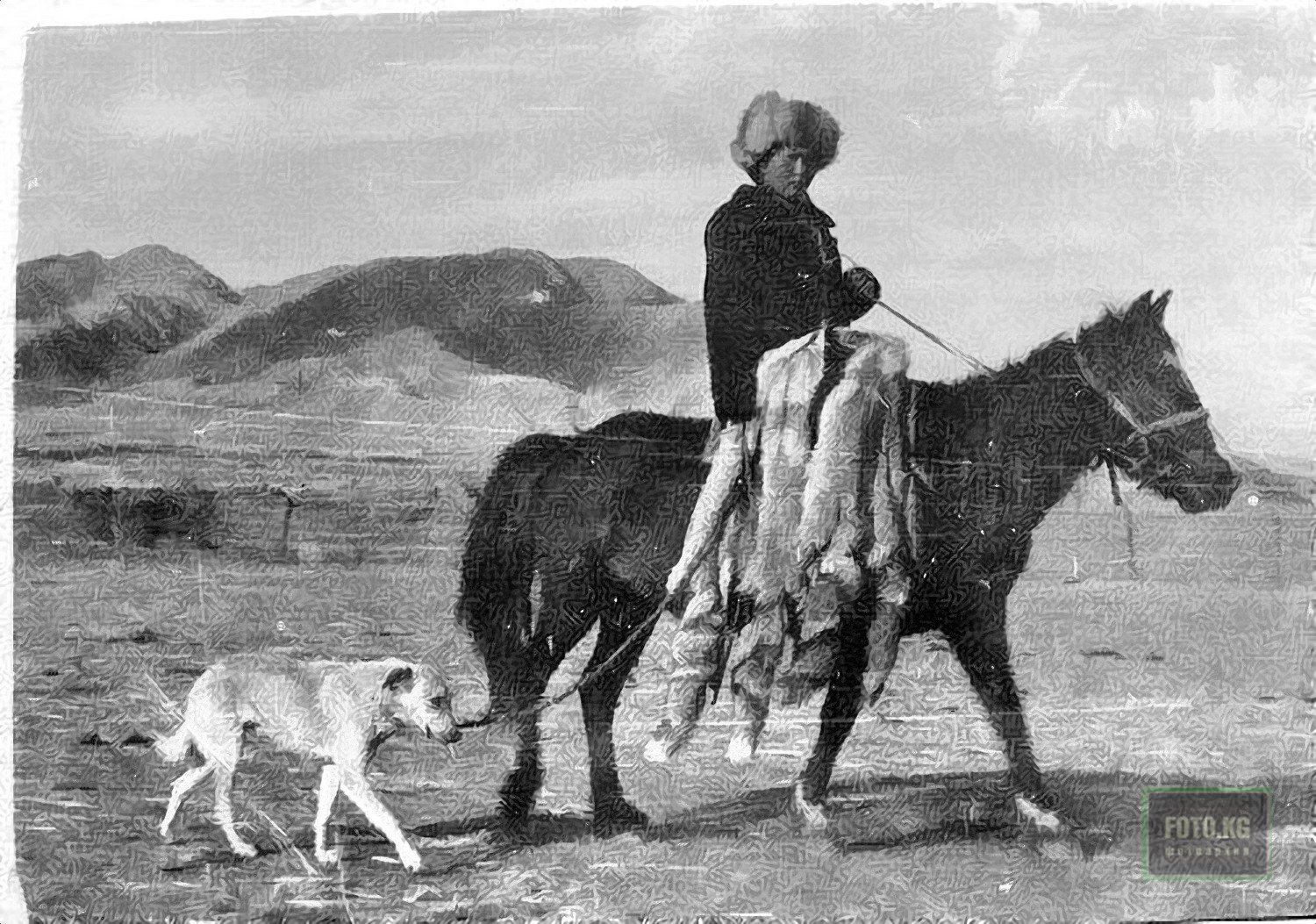

С давних времен у киргизов была распространена охота с ловчими птицами. В качестве ловчих птиц, дрессировка которых была доведена до большого совершенства, служили орлы, соколы, ястребы. Промысловое значение имела главным образом охота с орлами-беркутами (буркут), с помощью которых добывали лисиц, иногда волков, косуль. Охота же с соколами и ястребами на пернатую дичь была скорее любительской — спортивным занятием. Чаще всего она служила развлечением феодальной знати. Искусно проводилась охота с борзыми собаками. Киргизы издавна разводят особый, горный тип борзой собаки (тайган), которая хорошо идет на лисицу. Собаки использовались также во время облавы на зверей.

У киргизов существовал обряд посвящения в охотники. Применялись заговоры на дичь.

После Октябрьской революции охота не утратила значения подсобного промысла, но характер ее претерпел большие изменения. Охотники- промысловики объединены в особые звенья, входящие в состав колхозов.

За сдаваемую ими пушнину деньги поступают в колхоз, а охотникам начисляются трудодни. Объектами охоты служат преимущественно лисы, сурки и суслики, но и теперь охотятся на хищников — волков, медведей, барсов. Фитильные ружья почти повсеместно вышли из употребления — их заменили современные охотничьи ружья. Для охоты на хищников и сурков и теперь применяют капканы. Продолжает бытовать и охота с беркутами, особенно на лис. Охотой занимаются и колхозники, не состоящие в охотничьем звене. Это преимущественно животноводы. Они бьют главным образом хищников, представляющих опасность для отар и табунов. В Киргизии в широких размерах производится отлов диких животных и птиц для зоопарков страны. Киргизы-охотники активно участвуют в снаряжаемых для этой цели экспедициях и с большим мастерством ловят снежных барсов, рысей, горных козлов, горных баранов (архаров) и других зверей.

Охота с ловчими птицами и в настоящее время принадлежит к числу излюбленных спортивных развлечений киргизов.

Домашние промыслы и ремесла

Значительное место в киргизском хозяйстве занимали различные домашние промыслы, большинство из которых было связано с обработкой продуктов скотоводства. Из шерсти овец, которых мужчины стригли весной и осенью, женщины изготовляли пряжу при помощи ручного деревянного веретена (ийик) с пряслицем из дерева, свинца или камня. На примитивном ткацком стане (врмвк) из этой пряжи изготовляли ткань для пошивки халатов, штанов, мешков, переметных сум, а также тесьму для обвязывания остова юрты. По своему устройству киргизский ткацкий стан в общих чертах совпадает с такими же станами у соседних, в прошлом кочевых, народов Средней Азии.

Овечья шерсть шла также на выделку тканых ворсовых ковров (у южных групп киргизов) и войлоков, которыми покрывали юрты. Из нее изготовляли войлочные ковры для подстилки, халаты, головные уборы, обувь, различные принадлежности к седлам. Верблюжью шерсть использовали для выделки тканей на пошив одежды, из шерсти коз и яков вили веревки (аркан). Из овечьих шкур шили тулупы, головные уборы, подстилки для юрты. Шкуры обрабатывали кислым молоком с солью, а затем очищали мездру. Из козьих шкур изготовляли мешки для хранения и перевозки жидкостей. Кожи крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов шли на выделку обуви и различных типов посуды. В числе домашних промыслов, обслуживавших потребности каждой отдельной семьи и ложившихся почти целиком на плечи женщин, необходимо еще упомянуть изготовление циновок из стеблей степного растения чия, переплетаемых шерстяными и хлопчатобумажными нитками.

В бедняцких и середняцких хозяйствах в домашних промыслах были заняты члены собственной семьи; богатые хозяйства привлекали для домашних работ зависимых от них бедных сородичей.

Деревообделочные работы заключались главным образом в изготовлении остовов юрт, ленчиков для седел, колыбелей и частично посуды. Для изготовления точеной деревянной посуды деревообделочники (жыгач уста) применяли примитивный токарный станок (кырма, дукен). Некоторые мастера работали на заказ, на непосредственного потребителя, часто из его материала. Оплата за работу производилась преимущественно натурой. Ремесло у киргизов не было развито. Мастера продолжали заниматься скотоводством и земледелием.

Обработка металлов известна киргизам уже давно. Из добывавшегося на оз. Иссык-Куль шлихового железного песка, путем плавки его в примитивных горнах, получали железо. Кузнецы (темир уста) изготовляли подковы, ножи, серпы, топоры, сошники, а более искусные из них — оружие. Серебряных дел мастера (кумуш уста, зергер) делали из серебра женские украшения, украшения для мужских поясов, сбруи и т. п., часто отличавшиеся большим художественным вкусом. Некоторые виды ремесла у киргизов передавались по наследству; были потомственные кузнецы, ювелиры, мастера по изготовлению жерновов.

В некоторых местах из цветного камня изготовляли пулелейки, светильники, пуговицы. Памирские киргизы добывали хрусталь, яшму, самородное золото, сбывая все это на рынках Кашгара и Яркенда. Южные киргизы жгли уголь и продавали его в городах Ферганы.

С соседними странами киргизы издавна вели оживленный меновой торг. К ним приезжали торговцы из Ферганы и Кашгара со стегаными бумажными и полушелковыми халатами, одеялами, тюбетейками, платками, бумажными и шелковыми тканями, из которых особенно большим спросом пользовались бязи и бумажная армячина. Оттуда же привозили оружие. Из Кульджи купцы привозили чай, табак, рис, шелковые ткани. Проникали к киргизам также и товары российского производства. Торговля с Россией установилась задолго до принятия киргизами русского подданства. Из России привозили ткани, выделанную кожу (юфть), железные и чугунные изделия, украшения. Эти товары пользовались большим спросом у киргизского населения. В обмен на привозившиеся товары купцы получали от киргизов скот, шкуры, войлоки, кожи, шерсть, пушнину, волос. В качестве всеобщего эквивалента при обменных операциях служила овца. Более ценные из привозимых товаров (например, шелковые ткани, кожи, рис) приобретали только богатые скотоводы.

Несмотря на некоторое развитие торговли и обмена с соседними оседлыми народами, товарное производство в киргизском обществе в XIX в. находилось в зачаточном состоянии. 'Вследствие крайне незначительного числа городов и рынков хозяйство подавляющего большинства скотоводов и земледельцев в основном было натуральным. Исключение составляли населенные киргизами районы, тяготевшие к таким экономическим центрам, как Ош и Андижан, Кашгар и Яркенд. Здесь имели некоторое значение товарные отношения.

В конце XIX — начале XX в. экономическая жизнь в Киргизии стала оживляться. Все более расширялась торговля скотом и продуктами животноводства, товарно-денежные отношения проникали в аил и постепенно расшатывали устои натурального киргизского хозяйства. Меновая торговля все более заменялась денежной. Основное место заняла торговля с Россией.

После Октябрьской революции, в особенности в связи с коллективизацией сельского хозяйства, развитием местной промышленности и советской торговли, значение и удельный вес домашних промыслов и ремесел в хозяйственной жизни киргизского населения резко изменились. Некоторые из них, как, например, кузнечный промысел, обработка дерева, изготовление арканов полностью или частично перешли в область общественного хозяйства. Однако киргизские мастера, работающие в колхозных кузницах, где они заняты ремонтом и изготовлением сельскохозяйственного инвентаря, выполняют и заказы колхозников на предметы домашнего обихода: таганы, щипцы для углей, шумовки. Отдельные мастера деревообделочники до сих пор занимаются изготовлением частей для остова юрты. Большинство же их работает ныне в качестве плотников и столяров в строительных бригадах колхозов или в колхозных мастерских. В свободное от основной работы время они изготовляют по просьбе колхозников различные виды мебели и домашней утвари: низкие шкафы для посуды, сундучки (уквк) для хранения хлеба, лари для зерна и муки, обычные или круглые низенькие столы, кадки (челек), ступы (соку), детские колыбели {(бешик), музыкальные инструменты (трехструнный комуз), ленчики для седел.

Значительная часть старых киргизских домашних промыслов продолжает в той или иной мере сохраняться и теперь в личном хозяйстве колхозных семей, что объясняется многими особенностями местного хозяйства, климатическими условиями, национальными вкусами и потребностями. Сохраняются и традиционные технические приемы. Значительная часть домашних производств связана с обработкой шерсти. Из нее изготовляют войлоки для покрытия юрты, подстилки, потники, головные уборы, валенки и чулки. В некоторых семьях ткут шерстяные ткани для верхней одежды, переметных сум, паласов, мешков, попон. Такие работы, как катание войлоков, витье арканов, до сих пор выполняются с участием соседок, на коллективных началах. Домашним способом обрабатываются также овечьи шкуры, из которых затем шьют тулупы, шубы, шапки, штаны, коврики для подстилки. В семьях животноводов изготовляют некоторые виды кожаной посуды, удобной при частых переездах на пастбищах. Сохраняется и плетение циновок из стеблей чия.

Рыболовство, пчеловодство, шелководство

После присоединения к России в Киргизии получило некоторое развитие рыболовство. Для ловли рыбы в Иссык-Куле киргизы пользовались примитивной острогой (дегее), устраивали запруды на реках. В дальнейшем некоторые киргизы, нанимавшиеся к русским промышленникам, ст^ли пользоваться их приемами, рыболовными снастями. Однако сколько-нибудь значительного развития в прошлом этот промысел не получил. Отдельные киргизские хозяйства на Иссык-Куле заимствовали у русских крестьян-переселенцев технику разведения пчел, но и пчеловодство в силу особенностей полукочевого киргизского хозяйства не играло в нем какой-либо заметной роли. Некоторая часть южных киргизов, наряду с земледелием, стала заниматься шелководством, причем выкормка червей стала обязанностью женщин.

В настоящее время рыболовство в Киргизии, особенно на оз. Иссык- Куль, имеет важное народнохозяйственное значение. Рыбы, населяющие водоемы и реки Киргизии, принадлежат к пятидесяти видам и подвидам. Наиболее распространены голый осман, сазан, маринка, чебак, чебачок-селедочка, голец, щука, сом, красноперка. Оз. Иссык-Куль становится ныне рыбоводной базой Средней Азии. Здесь уже акклиматизировались форель, карп, судак. Построен Тонский рыбоводный завод.

На Иссык-Куле организованы рыболовецкие артели.

Многие киргизские колхозы, особенно в Прииссыккулье и в северной части Ошской области, имеют свои пасеки, обслуживаемые пчеловодами- киргизами. Получаемый с пасек мед продается на колхозном рынке и членам колхоза, а также служит одним из видов натуральной оплаты трудодней.

Шелководство развивается ныне как часть общественного хозяйства в колхозах Ошской области.