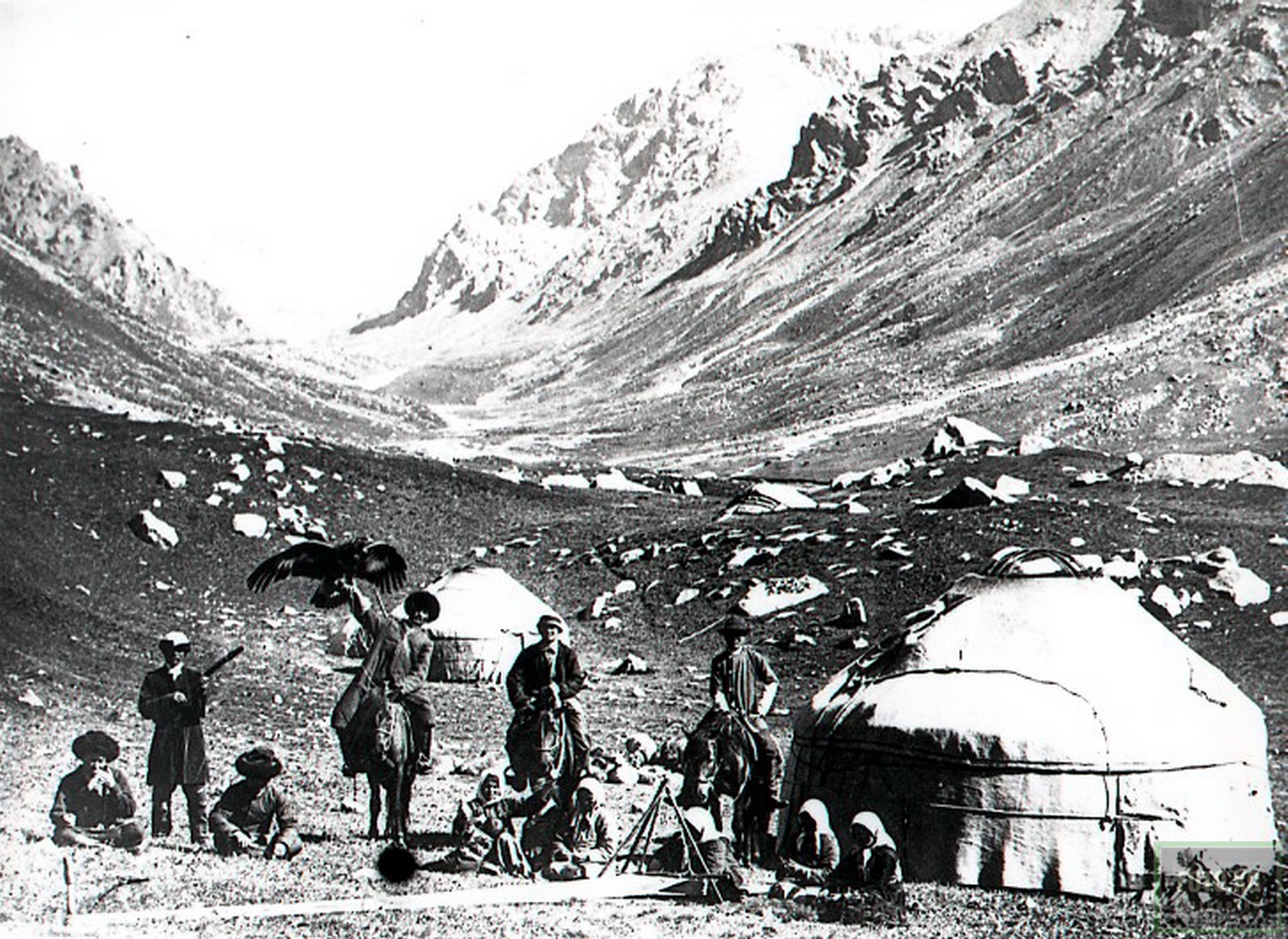

Средства и способы передвижения. Перекочевка кара-киргиза в Семиречье

Основным видом хозяйства киргизов было кочевое скотоводство, с круглогодичным содержанием скота на подножном корму и сезонной сменой пастбищных угодий. Зимой скот пасли в низменных долинах, весной его перегоняли в предгорья, а летом с наступлением жары поднимали к кромке снегов на альпийские луга, где он находился до первых холодов, когда начинали перегон обратно в долины. Перекочевки совершались по строго определенным маршрутам, их крайние пункты отстояли друг от друга на расстоянии 100—200 км. Земли, по которым перегонялись стада считались собственностью всего рода и имели четко очерченные границы. Сено киргизы заготовляли только в районе зимников и, главным образом, в расчете на подкорм больных и молодняка. Работу, связанную с перегоном скота, уходом за молодняком, его охраной, заготовкой кормов, стрижкой шерсти и забоем на мясо, осуществляли мужчины. Женщины помогали им, присматривая за скотом, пасшимся непосредственно вблизи стоянок, доили скот, заготавливали впрок молочную продукцию, обрабатывали шерсть, валяли войлоки, собирали и ставили жилища. Скотоводство определяло весь образ жизни и бытовой уклад киргизов.

Основным видом хозяйства киргизов было кочевое скотоводство, с круглогодичным содержанием скота на подножном корму и сезонной сменой пастбищных угодий. Зимой скот пасли в низменных долинах, весной его перегоняли в предгорья, а летом с наступлением жары поднимали к кромке снегов на альпийские луга, где он находился до первых холодов, когда начинали перегон обратно в долины. Перекочевки совершались по строго определенным маршрутам, их крайние пункты отстояли друг от друга на расстоянии 100—200 км. Земли, по которым перегонялись стада считались собственностью всего рода и имели четко очерченные границы. Сено киргизы заготовляли только в районе зимников и, главным образом, в расчете на подкорм больных и молодняка. Работу, связанную с перегоном скота, уходом за молодняком, его охраной, заготовкой кормов, стрижкой шерсти и забоем на мясо, осуществляли мужчины. Женщины помогали им, присматривая за скотом, пасшимся непосредственно вблизи стоянок, доили скот, заготавливали впрок молочную продукцию, обрабатывали шерсть, валяли войлоки, собирали и ставили жилища. Скотоводство определяло весь образ жизни и бытовой уклад киргизов.Земледелие входило составной частью в скотоводческий комплекс хозяйства и имело исключительно потребительский характер. Небольшие земледельческие участки располагались в районе зимних кочевий. Киргизы применяли искусственное орошение посевов и в земледелии использовали орудия, подобные орудиям таджиков и узбеков. Наряду с этим у них сохранялись своеобразные архаические традиции, несвойственные земледельческим народам.

В начале 20 в. в связи с захватом родовых пастбищ аристократией и баями, а также с уменьшением численности скота у рядовых скотоводов-общинников роль земледельческого хозяйства стала повышаться — расширились посевные площади и увеличилось число людей, остававшихся вблизи них на все лето, сократились маршруты кочевок, изменился состав стад: уменьшилось поголовье овец и возросла численность рабочего скота. Полный цикл кочевания в это время уже сохраняли лишь зажиточные скотоводы и те группы их сородичей, которые кочевали вместе с ними и работали на них, под видом родовой взаимопомощи выпасая их скот и производя обработку скотоводческого сырья.

Кочевое скотоводство у киргизов сочеталось с охотничьим промыслом. К концу 19 в. хозяйственное значение охоты сохранялось только у малоимущих групп, для племенной знати она была одним из видов развлечения. Киргизы охотились на оленей, горных козлов, архаров, косуль, волков, медведей, лисиц, пернатую дичь. Ружейная охота и охота с помощью капканов и силков сочеталась с облавной охотой (гоном), а также с охотой при помощи борзых собак породы тайганов и ловчих птиц — беркутов, ястребов и соколов. Искусные охотники пользовались большим уважением. Слово «мерген» — охотник употреблялось как почтительное обращение, равное по значению обращению «батыр» (богатырь).

Оседлые поселения стали появляться на территории Киргизии не ранее середины 19 в., а первые города возникли только после присоединения к России. Киргизы воспринимали традиции архитектуры соседних земледельческих народов: узбеков и таджиков на юге, русских и украинцев на севере. Однако господствующей формой поселения киргизов до 1930-х гг. оставалось кочевое стойбище — «аил», состоявший из большего зимой (кыштоо) или меньшего летом (джайлоо) числа юрт, группировавшихся, как правило, по родственному признаку.